こんにちは、元スノーボードインストラクターの、らくスノです。

スキー・スノボってとにかく持ち物が多いですよね。

もしもスキー場で忘れたことに気づくと、追加で購入したり痛い出費になることも…

20年以上スノーボードやっている筆者が得た結論は、忘れ物チェックリストを作ることでした。

今回はスキー・スノボの持ち物紹介とともに、コピペで使える忘れ物チェックリストも作ったので、ぜひ使ってみてください。

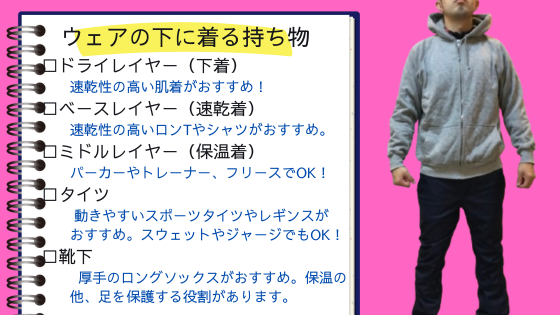

スキー・スノボ初心者の必須アイテム→インナー、タイツ、靴下

スノーウェアや滑走用具はレンタルするとしても、インナーは自分で用意する必要がありますよね。

インナーはドライレイヤー、ベースレイヤー、ミドルレイヤーの重ね着を意識すると、ゲレンデでも暖かく過ごすことができます。

- ドライレイヤー…肌着は保温性よりも速乾性の高いもの

- ベースレイヤー…速乾性の高いポリエステルのロンTやシャツ

- ミドルレイヤー…保温性が高い厚手のパーカーやトレーナー、または乾きやすい厚手のフリース

また基本は家にある物でよいですが、スキー・スノボは汗や雪で濡れます。できればコットンではなくポリエステルなど乾きやすい素材を選ぶことをおすすめします。

靴下は厚手のロングソックス、タイツはスウェットやジャージでもOK

靴下はすね丈以上で厚手のロングソックスがおすすめです。なぜなら靴下は保温の他、足を保護する役割もあるからです。

下半身はタイツ1枚でOK。乾きやすいポリエステル生地か保温性の高いウールを選びましょう。

ジャージやスウェットでもOKですが、動くづらいうえにトイレの時脱ぐのが面倒なのであらかじめ留意しておきましょう。

→スキースノボウェアの下はタイツだけで寒くない?→問題ないです

スキー・スノボを快適にするための小物

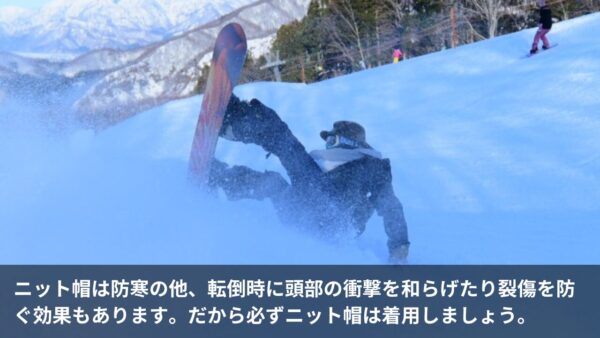

まずニット帽は必ず持参しましょう。なぜならニット帽は防寒の他、転倒した時に頭部を保護する役割もあるからです。

またフェイスマスク・ネックウォーマーも持って行くことをおすすめします。ポケットに忍ばせておけるので、体温調節にはもってこいです。

そもそも人間が寒さを感じるのは気温ではなく風なんですよ。フェイスマスク・ネックウォーマーで口元を覆うだけでリフト乗車時など、体感温度がだいぶ変わってきます。

携帯カイロも持っておくと便利ですね。スキー・スノボは特に手が冷えやすいです。

ポケットに忍ばせておくだけで、こまめに保温することができます。

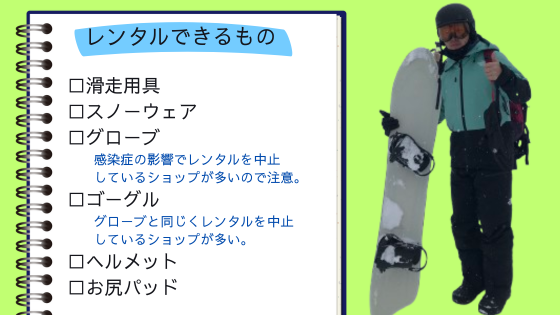

レンタルするアイテム→身分証とベルトは忘れないように注意!

滑走用具やスノーウェアに関してはレンタルされる方が多いと思います。

ただし、レンタルする際は身分証が必要になることもあるので、忘れないように注意してください。(代表者1名が持っていればOKです。)

またベルトはレンタルしてない場合もあります。マジックテープなどで調整できるベルト不要のスノーウェアもありますが、念の為持参することをおすすめします。

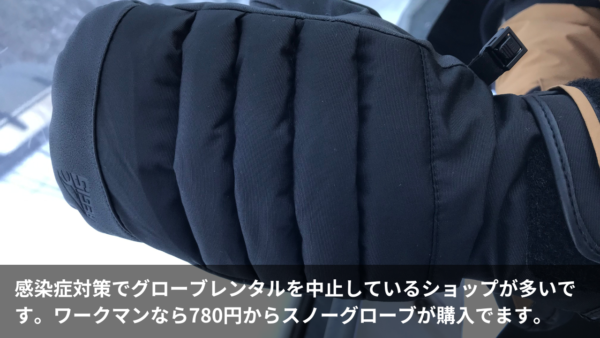

ゴーグル・グローブは感染症対策でレンタルできないことがある

グローブをレンタルする予定の方は注意してください。

今は感染症対策の一環としてレンタルを中止しているショップも多いです。実際、筆者が有名スキー場を調べたところ、貸出状況は以下の通りになりました。

| ヘルメット | プロテクター | ゴーグル・グローブ | |

|---|---|---|---|

| 苗場スキー場 | 1,000円 | ー | ー |

| 石打丸山スキー場 | 1,000円 | ー | ー |

| ニセコアンヌプリ | 2,200円 | ー | 各2,200円 |

| 蔵王温泉スキー場 | ー | ー | ー |

| 野沢温泉スキー場 | ー | ー | ー |

| 丸沼高原スキー場 | 800円 | 500円 | ー |

借りる予定なら、事前にレンタルショップのホームページを確認しておきましょう。

また最近はワークマンやアマゾンで安くて質の高いアイテムを購入することができます。詳しくは以下の記事にまとめてますので、合わせて参照ください。

→賢く節約しよう!スキー、スノボ専用じゃなくても代用できるウェア・小物

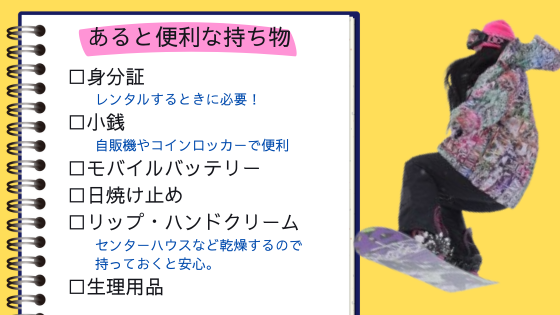

スキー場に持って行くと便利な持ち物

必須アイテムではありませんが、ゲレンデに持っていくと快適に過ごせる持ち物をまとめてみました。

もしも怪我をしたときの為に!保険証

スキー・スノボの怪我のリスクは0ではありません。スキー場で怪我をした場合、保険証の掲示を求められることがあるので念の為持参しましょう。

もちろん保険証が無いから治療ができないと言うことはありませんが、持参したほうが診療もスムーズですよ。

自販機やコインロッカーを使うときに便利!小銭

電子マネーが普及してないスキー場も多いので、1,000円分くらいの小銭を用意しておくと、自動販売機やコインロッカー使用時に便利です。

充電切れを心配しなくて済む!モバイルバッテリー

- 友達や家族との待ち合わせ

- SNS投稿

- 電子マネー決済

…等々、スキー場でもスマホは必須アイテムですが、バッテリーが無くなっては持ってる意味がありません。

スキー場は電波も不安定なのでバッテリーの減りも早いです。モバイルバッテリーがあれば、より安心できますね。

→スキー場の電波状況ってどうなの?スマホで通話やSNSはできる?の疑問にお答えします

晴れの日のスキー場は日差しが強い!日焼け止め

真冬でも好天時は日に焼けます。特にゲレンデは雪面からの照り返しもありますからね。

あらかじめ日焼け止めを塗ってUV対策しましょう。

乾燥対策!リップクリーム・目薬・ハンドクリーム

屋内は暖房で乾燥しているので、リップクリームや目薬・ハンドクリームを持参すると安心ですね。

酔い止め

新幹線、ツアーバス、自家用車…どの手段であれ移動はありますよね。乗り物に酔いやすい方は、酔い止めの持参をおすすめします。

生理用品

せっかくのスキー・スノボ旅行なのに、生理と重なってしまったらブルーな気持ちになりますよね。

でも、しっかり準備をすれば生理中でもスキー・スノボを楽しめます。

生理対策については以下の記事で詳しく解説してますので、合わせて参照ください。

→生理でもスキー・スノボ楽しめる?ゲレンデでの注意点や対策を教えます

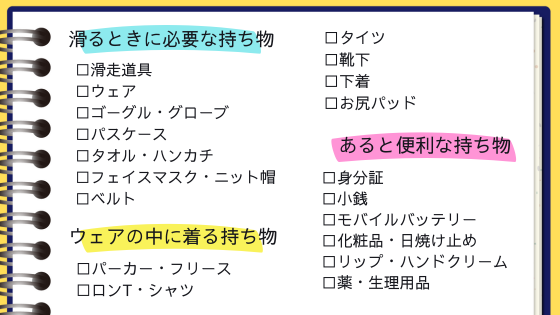

スキー・スノーボードの持ち物チェックリスト

スキー・スノボの持ち物は図のとおり。上の画像をそのままスクショしても構いませんし、下のメモをコピーしてご自身で編集してもOKです!

下のメモはコピーボタンを押し、スケジュールアプリなどに貼り付けて使用できます。あとは不要な持ち物を削除してオリジナルの持ち物リストが完成!

グループラインのノート機能で参加予定のみんなにシェアしてもいいですね。

【レンタルできるアイテム】

□滑走用具

□ゴーグル(レンタルできないこともあるので注意)

□グローブ(レンタルできないこともあるので注意)

【必須アイテム】

□身分証(レンタルするときに必要)

□靴下

□インナー

□下着

□ニット帽

□ベルト

□パスケース(リフト券入れ)

□フェイスマスク・ネックウォーマー

【あると便利なもの】

□保険証

□小銭

□モバイルバッテリー

□日焼け止め

□リップクリーム

□目薬

□ハンドクリーム

□薬(酔い止め、持病の薬等)

□生理用品

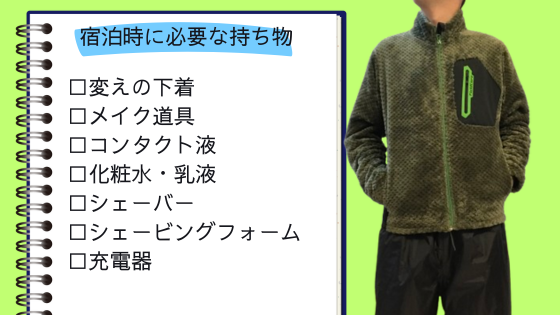

宿泊時に必要な持ち物

まず宿泊時には日数分の下着が必要になりますね。

タオルやシャンプーは宿に備えてあると思いますが、化粧水や乳液は持参する必要があるでしょう。

また筆者はコンタクトレンズなので、保存液とメガネは忘れないように気をつけてます。

そして、一番忘れては行けないのがスマホの充電器です。今の時代、スマホがないと何もできなくなりますからね。

→スキー・スノボ1回行くといくらかかる?各種費用の内訳と節約方法教えます!

スキー・スノボ旅行におすすめバッグ→リュックがベスト

個人的におすすめなのがリュックです。なぜなら両手が空くので、万が一雪道で転倒しても受け身を取ることができます。

まぁほとんどの方は駐車場とスキー場または宿との往復だけだと思いますので、ボストンバッグやショルダーバッグでもまったく問題ないです。

ただし、キャリーバッグだけはおすすめできません。そもそも雪道ではタイヤが回らないですからね。結局持つことになるので、それなら最初からリュックやボストンバッグにしたほうが良いと思います。

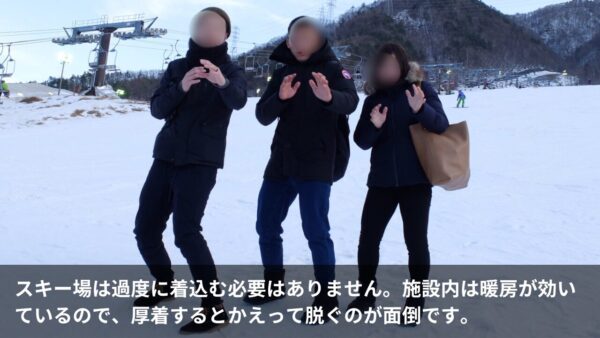

そこまで着込む必要はない!スキー場へ行くときの服装

結論からいえば、スキー場や付近を少し観光する程度なら、過度に着込む必要はありません。スキー場のセンターハウスや付近のホテルは、暖房施設がしっかりしていますからね。

ただし、少し工夫するだけで、より快適に過ごすことができます。

- アウターだけダウンを着れば、インナーは薄着でOK

- ニット帽、マフラー、手袋で防風対策

- 傘代わりになるフード付きのアウターが便利

- 厚手で溝がしっかりしているスニーカー・ブーツがおすすめ

詳しくは以下の記事で解説してますので、合わせて参照ください。

→スキー場行き帰りの服装は?→過度に着込むより防風対策が重要!

まとめ

【レンタルできるアイテム】

□滑走用具

□ゴーグル(レンタルできないこともあるので注意)

□グローブ(レンタルできないこともあるので注意)

【必須アイテム】

□身分証(レンタルするときに必要)

□靴下

□インナー

□下着

□ニット帽

□ベルト

□パスケース(リフト券入れ)

□フェイスマスク・ネックウォーマー

【あると便利なもの】

□保険証

□小銭

□モバイルバッテリー

□日焼け止め

□リップクリーム

□目薬

□ハンドクリーム

□薬(酔い止め、持病の薬等)

□生理用品

スキー・スノボはとにかく持ち物が多いスポーツです。スキー場に着いてから忘れ物に絶望しないためにも、ぜひチェックリストを活用ください!

の着方-65e40bd5da3a9.jpg)

コメントを残す