こんにちは、20年以上スノーボードやっている元インストラクターの、らくスノです。

今回はスノボショップ店長やプロライダー、イントラさん、山岳ガイドさん達と親交が深い筆者が、ジャンル別のおすすめ板をまとめてみました。

数百のモデルの中から厳選した板ばかりですので、確実にあなたのレベルを一段引き上げてくれます。

この記事を最後まで読めば、今シーズン最高のパートナーに出会えるはずです。

※当コンテンツは独自の評価基準を元におすすめギアをピックアップしてます。評価・選定基準のガイドラインに関してはこちらを参照ください。

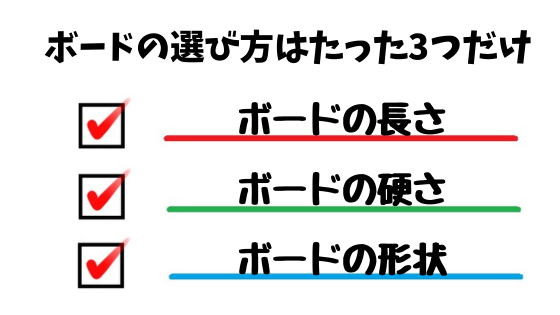

初心者でも簡単!スノーボード板の選び方3つのコツ

「はじめてスノボ板を買うけど、選び方が分からない…」なんて方も多いと思います。この項では、元イントラである筆者が、スノーボード板の選びのコツを伝授したいと思います。

とりあえず以下の3項目を選べば、あなたにピッタリの板を選ぶことができますよ!

- ボードのサイズ(長さ)

- ボードのフレックス(硬さ)

- ボードのシェイプ(形状)

次項から順番に解説します。

ボードの長さは身長ではなく体重で選ぶ

■男性のボードサイズ目安表

| 体重 | 初心者/オールラウンド | カービング/ラントリ | グラトリ/パーク | オールマウンテン/パウダー |

|---|---|---|---|---|

| 55kg未満 | 148cm | 150cm | 148cm | 150cm |

| 55kg〜 | 148cm | 150cm | 148cm | 152cm |

| 60kg〜 | 150cm | 152cm | 148cm | 154cm |

| 65kg〜 | 152cm | 154cm | 150cm | 156cm |

| 70kg〜 | 154cm | 156cm | 152cm | 158cm |

| 75kg〜 | 156cm | 168cm | 154cm | 160cm |

| 80kg以上 | 158cm | 160cm | 156cm | 160cm |

■女性のボードサイズ目安表

| 体重 | 初心者/オールラウンド | カービング/ラントリ | グラトリ/パーク | オールマウンテン/パウダー |

|---|---|---|---|---|

| 45kg未満 | 138cm | 140cm | 136cm | 142cm |

| 45kg〜 | 140cm | 142cm | 138cm | 144cm |

| 50kg〜 | 142cm | 144cm | 140cm | 146cm |

| 55kg〜 | 144cm | 146cm | 142cm | 148cm |

| 60kg〜 | 146cm | 148cm | 144cm | 150cm |

| 65kg以上 | 148cm | 150cm | 146cm | 152cm |

よく「身長-15〜-20cmが適正サイズ」なんて言われますが、実はウソなんです。

そもそも同じ身長だからって、体重60kgの人と体重120kgの人が同じ長さの板っておかしいですよね。身長で板の長さを選んでしまうと、転倒が増えたり、コントロールが難しくなります。

上記の目安表を参考にしてください。各ブランドの推奨体重をもとに平均値を割り出しているので、上記の体重を目安にすれば適正な長さを選ぶことができます。

※一般的なラウンドボード(半円)の有効エッジを元に算出しています。

自分の志向に合わせてボードのフレックス(硬さ)を選ぶ

ボードの長さが分かったら、次はボードのフレックス(硬さ)を決めていきます。

基本的に硬くなるほどグリップ力・反発力は増すが、コントロールがシビアで操作が難しくなると思ってください。

初心者の方やグラトリをやりたい方はソフトフレックス。カービングやラントリ、高回転のグラトリがやりたい方はミドルフレックスをおすすめします。

操作性とグリップ・反発力のバランスが優れた、ミドルソフトという中間のフレックスもあります。

ちなみにハードフレックスはモデル数が少なく、カービングやハーフパイプ・キッカー(ジャンプ台)の超上級者しか使いませんので、よほどこだわりがなければ候補から除外してください。

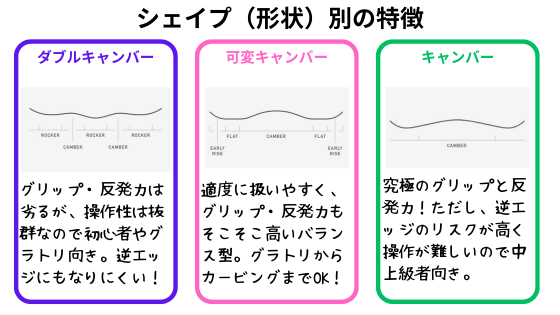

ボードのシェイプ(形状)は3種類!レベルに合わせてチョイスしよう

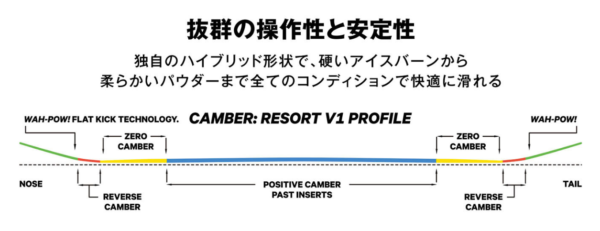

シェイプとは板を横から見たときの形状のこと。今はキャンバー、可変キャンバー、ダブルキャンバーが主流になってます。

- 操作は難しいけど究極のグリップ力、反発力を求めるならキャンバー

- グリップ力・反発力は劣るけど操作しやすくて逆エッジになりにくいダブルキャンバー

- キャンバーとダブルキャンバー良いとこ取り!バランス型の可変キャンバー

ボードの形状は「操作のしやすさか?パフォーマンスの高さか?」で選ぶと失敗がないです。

「有効エッジってなに?」「ツインとかディレクショナルの意味は?」など、さらに詳しくボード選びのコツを知りたい方は、以下の記事も参照ください。再度この記事に戻ってこれるようになってます。

【目次】メンズにおすすめのグラトリ板11選

| ブランド/モデル | 定価 | 形状 | フレックス |

|---|---|---|---|

| スプレッド/LTA-F | 109,780円(税込) | ツイン/キャンバー | ミドルソフト |

| GT/XENO | 88,000円(税込) | ツイン/ローキャンバー | ソフトミドル |

| ナンバー/V | 88,000円(税込) | ツイン/キャンバー | ミドルソフト |

| 011/Xフライスピン | 107,800円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ミドル |

| モス/TOTOブラックSF | 128,700円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドル |

| クロージャ/マンティス | 96,800円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ソフト |

| フラックス/TW-R | 73,700円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ソフト |

| 眞空雪板等 /鐘馗 | 57,420円(税込) | ツイン/ローキャンバー | ソフト |

| ACC/カジノ | 68,200円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ソフト |

| プルトニウム/センス | 79,200円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ソフト |

| シムス/ジョーカー | 63,800円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ソフト |

まずはメンズグラトラーにおすすめのボードを紹介したいと思います。

ライダーさんに説明を聞いたり、私自身が試乗したグラトリボードですので、性能には太鼓判を押します。

タイプ別おすすめのグラトリボードは以下のとおりです。

リンクをタップでそれぞれのおすすめに移動します。

次項から順番に紹介します。

国内のトップグラトラーも愛用!最強スペックのグラトリ板

まずは国内のトップグラトラーが使用する、おすすめのメンズ板を紹介します。

乗りこなすことができれば、最強のレスポンスを発揮してくれますよ。

スプレッド/LTA-F

| 定価 | 109,780円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 136〜156 |

現役のスプレッドライダーである堀内礼くん、田中 彪麻くんはもちろん、ジェジュンくん、京極翔吾くん、江端翔兵くん…今グラトリシーンの最前線で活躍しているプロも、もともとスプレッドライダーだった方が多いんですよ。

そんなオールスターを抱えるスプレッドの看板モデルがLTA-F。

創始者の尾川慎二さんに取材した時も、アクトギア工場で生産されるLTA-Fは「自信作です」とおっしゃってました。

他のモデルよりウエストが太いので、プレスや刺し系トリックでの安定感が抜群。

しかも、ただ柔らかいだけでなく、一番おいしいところで(しなりが)止まってくれるので、より高い反発を得ることができます。

そして、なんといってもめちゃくちゃ軽いんですよね。

木材の中でも軽量な桐・檜(ひのき)をコアに使っているので、とてもコントロールしやすい。

騙されたと思って乗ってみてください。あと180度が難なく回ってしまう最強ボードです。

→創始者尾川慎二プロに聞いてみた!最強グラトリボードスプレッドの魅力

GT/XENO(ゼノ)

| 定価 | 88,000円(税込) |

| 形状 | ツイン/ローキャンバー |

| フレックス | ソフトミドル |

| サイズ | 148〜156 |

大人気グラトラーこきっすんさんプロデュースのグラトリボード。

神立の試乗会でご本人から、あえての1枚としてXENO(ゼノ)をおすすめしてもらいました。

XENOはトーションが使いやすいので、ノーリーで雪面に引っ掛けるのが楽なんですよ。

さらにボードの張り自体が強いので、弾いた瞬間とんでもない遠心力で回ってしまう。

実際に乗ってみましたが、シャッフルとかオーウェンといった細かいトリックもやりやすかったです。

板と自分の足が一体になった感じでストレスなく動けます。

こきっすんさんのスタイルに憧れているグラトラーさんは、ぜひチェックしてみてください。

ナンバー/V(ファイブ)

| 定価 | 88,000円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 148〜154 |

数々のグラトリ大会で優勝し、スタイルある低回転グラトリからロデアン、ノーリー540ロック、720など高難易度トリック、果てはキレのあるカービングまで披露してくれる異次元のライダー。

京極プロが24-25シーズンから始動させたグラトリボードブランドがNUMBERです。

実は試乗会には出品してなかったんですが、コネを使って特別に試乗させていただきました(笑)

一番の特徴はノーズのキック(先端)を2cm長くしていること。

実際グラトリをしてみましたが、ノーズが長いのでサシやコンパス系、ノーリー系の技がとてもやりやすかったです。

「今の若い世代はグラトリだけって子が多いので、NUMBERはあえて山全体で遊べるように設計してます」と取材でも語ってくれた京極プロ。

グラトリをメインにしつつ、カービング、パウダー、パークまで1本で遊べる板になってます。

京極プロに独占インタビューさせていただいたので、詳しく知りたい方は以下の記事も参照ください。

→オールラウンドに乗れるグラトリボード!NUMBERの秘密を京極プロに聞いてみた

011アーティスティック/Xフライスピン

| 定価 | 107,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 138〜155 |

グラトリボードの先駆者的ブランド、011アーティスティックから人気モデルのXフライスピンを紹介します。

生産しているオガサカ工場は、研究開発に熱心なんですよね。(最近もイザナスというカーボンに変わる高反発素材を使ったりしてます。)

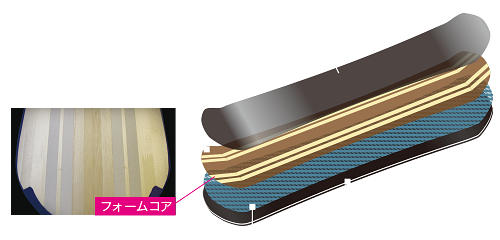

Xフライスピンにはフォームコアと呼ばれる、サーフボードに使われる素材を使用しています。

フォームコアは軽量なのはもちろん、衝撃吸収性に優れた素材です。

当然ながらトリック毎に大小さまざまな衝撃が加わるわけです。

Xフライスピンはしっかり衝撃を吸収してくれるから、次のトリックに移るときも安定感が抜群なんですね。

高いクオリティーは国産ならではというか、海外工場では真似できないと思います。

モス/BLACK

| 定価 | 128,700円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 138〜155 |

モスといえばカービングボードやパウダーボードが知られていますが、ウチヤマ工場製のブラックはグラトリの隠れた名機です。

モスの看板モデルTOTOのアウトラインをベースにしつつ、フレックスやトーションをグラトリ向きに調整してます。

ノーズテールにカーボンを配置。張りは強いですが、ツボに入るとものすごい反発が返ってきます。

しかもTOTOベースということで、ラントリ的な動きも得意なんですよね。

中上級者向けのスペックにはなりますが、高回転やハイスピードでのグラトリではナンバーワンの板です。

クロージャ/マンティス

| 定価 | 96,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 148〜156 |

グラトリ界の絶対王者である江端翔平プロと、若年層にカリスマ的人気を誇る中川智貴プロが共同で立ち上げたグラトリ特化ブランド。

クロージャ最軽量であるマンティスは、24-25モデルからセンターフレックスを柔らかくすることで更に扱いやすくなりました。

反対にノーズテールには張りをもたせているので、粘りの強い反発が返ってきます。

私自身試乗させてもらいましたが、弾き系は言わずもがな、点乗りトリックもやりやすい板ですね。

毎年シンプルで高級感があるデザインも魅力的。

グラトリ初心者から上級者まで満足のいく仕上がりになってます。

安くても高性能!コスパ重視のメンズグラトリ板

この項では、コスパと性能を両立したおすすめメンズグラトリボードをまとめました。

定価も安いですが、昨年モデルなどを狙えばさらに割引で購入することもできますよ。

フラックス/TW-R

| 定価 | 73,700円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 138〜154 |

ご存知、信頼のジャパンブランドであるフラックスが提供するグラトリ特化ボード。

ダブルキャンバーの中でもロッカーに近い形状で、乗り系トリックを得意とします。

正直高速域では安定感に欠けますが、その分低速域での取り回しはとても良いので、フラットバーン中心のグラトラーには激推しですね。

なんといってもフラックスビンディングと相性が抜群なのも魅力ですよね。

同じくTWという名称のビンディングと相性がいいので、ぜひ合わせて購入してみてはいかがでしょうか。

眞空雪板等 ( まくうせっぱんとう )/鐘馗(しょうき)

| 定価 | 57,420円(税込) |

| 形状 | ツイン/ローキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 150〜152 |

和風なコンセプトとボードデザインで人気の眞空雪板等 ( マクウセッパントウ )。

スペック以前に、国内ブランドでありながら定価6万円を切る価格帯は魅力的ですよね。型落ちモデルを選べば半額で購入することもできます。

グラトリ入門モデルには珍しいローキャンバー形状。さらにこの値段なのにカーボンまで入れてくれてます。

最初は慣れるまでに時間がかかるけど、一度乗りこなせれば高レベルの反応を提供してくれるんです。

またTPUサイドウォールを使用しているので、荒れたバーンでも安定して滑ることができます。

「今シーズンはもっと成長したい」という初心者グラトラーはぜひチェックしてみてください。

ACC/カジノ

| 定価 | 68,200円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 139〜157 |

ACCのカジノは、とにかく初心者グラトラーに寄り添った板。

正直高速での安定感も弾きの強さも、他ブランドのモデルに比べると劣ります。

ただし、そんなデメリットが気にならないくらい乗りやすいんですよ。

グラトリボードとしては定番のダブルキャンバーですが、あえてアーチを深く設定しているので、その場で跳ねるだけでバネの気持ちよさを体感できます。

板も曲げやすいので、片足に荷重するだけでプレスができちゃう簡単仕様!

習熟が必要ないので「買った瞬間から楽しめる」ボードです。

プルトニウム/センス

| 定価 | 79,200円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 138〜155 |

プルトニウムはれっきとしたジャパンブランドながら、グラフィックが最高にカッコいいんですよね。

分かります、肝心なのは機能性ですよね(笑)でも、グラフィックがカッコいいとゲレンデでのテンションが違います。

センスは定番のダブキャンですが、ガルウイングという独特の形状をしています。

操作性が高いので、グラトリ初心者の方でも思い通りに板を操ることができますよ。

さらにカーボンリボンを配置しているので、弾くときにしっかり粘って一気に反発が返ってくる。

はっきり言ってカーボンまで配置されていてこの値段はお得すぎますね。

シムス/ジョーカー

| 定価 | 63,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 148〜162 |

シムスのジョーカーはスケートボードにインスパイアを受けたモデル。

軽量なポプラ材を使用しているので、感覚的に操作できるポップさが魅力です。

正直柔らかいボードは反発力が弱いんですが、ジョーカーはノーズからテールにかけてカーボンストリンガーを配置しているので、高さのあるオーリーも楽しめます。

海外ブランドなので、180cm超えの方でも合うサイズがあるのは嬉しいですね。

グラトリボードに関しては以下の記事で特集してます。さらに詳しく知りたい方は合わせて参照ください。

【目次】女性におすすめのグラトリボード11選

| 順位 | ブランド/モデル | 定価 | 形状 | フレックス |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | スプレッド/LTY | 96,800円(税込) | ツイン/キャンバー | ミドルソフト |

| 2位 | 011/Xフライスピン | 107,800円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ミドル |

| 3位 | ライス28/RT6 | 108,680円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ソフト |

| 4位 | ヨネックス/デリック | 74,800円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ソフト |

| 5位 | トルクレックス/グラティア | 102,300円(税込 | ツイン/可変キャンバー | ミドルソフト |

| 6位 | スプレッド/LTV | 96,800円(税込) | ツイン/キャンバー | ソフト |

| 7位 | FNTC/CAT | 86,900円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ミドルソフト |

| 8位 | デスレーベル/ブラックフラッグ | 68,200円(税込) | ツイン/ローキャンバー | ソフト |

| 9位 | FNTC/TNT | 64,900円(税込) | ツイン/RLダブキャン、Cキャンバー | ミドルソフト |

| 10位 | サブリナ/GTW | 64,900円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ソフト |

| 11位 | アライアン/ビビアン | 68,200円(税込) | ツイン/キャンバー | ソフト |

「今シーズンは本格的にグラトリを練習したいので、専用のボードが欲しい!」なんて女性も多いのではないでしょうか。

しかし、インターネットを調べても男性の情報ばかり。

これではどんな板がグラトリ向きなのか分かりませんよね。

この項では知り合いのショップ店長やプロライダー、イントラさんの中で評判が良かったレディースモデルのみを厳選してチョイスしました。

タイプ別おすすめのレディースグラトリボードは以下のとおりです。

リンクをタップでそれぞれのランキングに移動します。

→初心者にもおすすめ!コスパ最強のレディースグラトリ板TOP3

次項から順番に紹介します。

女性におすすめのグラトリボード総合ランキングTOP5

まずは女性におすすめのグラトリ板、総合ランキングを紹介します。

私自身、何百というボードを見てますが、この項で紹介するグラトリボードは最強です。

上級者の今シーズンの一本として。

中級者のステップアップのきっかけとして。

向上心のある初級者が爆発的に上達するための1本として。

とりあえず以下のモデルを選んでおけば、充実したシーズンを送ることができますよ。

スプレッド/LTY

総合評価:4.50 乗り系5/弾き系5/軽さ5/コスパ3

| 定価 | 96,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 136〜148 |

スプレッドの創始者、尾川慎二さんとは個人的にもお世話になっていて、今シーズンも色々お話を聞かせてもらいました。

特にLTYは、スプレッドのレディースモデルの中でも最強のグラトリボードですね。

なんといっても超軽量。

一般的に男性に比べて女性のほうが脚力は弱いですよね。

だから男性の板選びよりも、「軽量」というスペックは重視すべきだと思います。

LTVはスプレッドのモデルの中でも軽量なので、操作が超絶スムーズです。

↑試乗会で取材させていただいた時の一枚。左がライダーの菅谷プロ、右が創始者の尾川さん。

そして特に真価を発揮するのがジャンプトリックですよね。

レディースモデルの中でも硬めのフレックスなので乗りこなすまでは難しいですが、一度コツを掴めば爆発的な反発が返ってきます。

張りがある分、剛性や安定感が抜群なので、ラントリ的な動きも得意です。

中上級者のレディースグラトラーさんは、ぜひチェックしてみてください。

011アーティスティック/Xフライスピン

総合評価:4.25 乗り系4.5/弾き系4.5/軽さ5/コスパ3

| 定価 | 107,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 138〜155 |

日本のグラトリシーンの先駆者、相内康夫プロが創設したブランド011アーティスティック。

おすすめモデルが多すぎるのですが、あえての1枚ということでXフライスピンを選んでみました。

Xフライスピンの特徴は、取り回しの良さです。

実際試乗会で持ってみましたが、軽さにびっくり。計量するまでもなく、他のブランドより圧倒的に軽いです。

出典:011ホームページより

一般的なボードで使用されるウッドコアより軽量なフォームコアを使用しており、さらにカーボン繊維を重ねることによって雪面での安定感とレスポンスがUPしました。

さらにカーボンとPEファイバーがX状に配置されているので、トランポリンのようなオーリーの反発が気持ちいいです。

乗り系トリックはもちろん、回転系でも調子が良いグラトリボード。本気で上達したいなら絶対に外せない1枚ですね。

ライス28/RT6

総合評価:4.25 乗り系4.5/弾き系5/軽さ4.5/コスパ3

| 定価 | 108,680円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 136〜145 |

続いては、011と双璧をなす有名グラトリブランドである、ライス28のRT6を紹介したいと思います。

RT6の特徴は、オーリーの反発と抜群の安定感です。

出典:ライス28ホームページ

板を5つの区画に分け、それぞれフレックスに変化を与えることで、オーリーの弾きやすさと滑走時の安定性を実現しました。

ボードのセンターから足下にかけてはソフトフレックスでオーリーしやすく、ノーズとテールは硬めに設定することで、高速時はもちろんアプローチの際に抜群の安定をもたらします。

このボードでフルオーリーするとスプリングで弾かれる感じ。あまりに反発が良いので思わずのけ反ってしまいますよ。

※ちなみにRT6はメンズモデルもありますが、レディースモデルはフレックスが柔らかく、女性がより扱いやすいようにバランスを整えています。

またフリースタイルモデルには珍しくプレートが入っているので、パワーロスなく意のままに動いてくれる!

間違いなくグラトリをレベルアップさせてくれるボードです。

ヨネックス/デクリック

総合評価:4.25 乗り系5/弾き系4/軽さ4/コスパ4

| 定価 | 74,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 135〜144 |

ヨネックスが女性のために本気で作ったグラトリボード、それがデクリックです。

ヨネックスの特徴と言えば、なんといってもオールカーボン!

コアにカーボンシートを重ねたうえ、さらにノーズ・テールにも配置されています。

カーボンは航空機の素材にも採用されており、ボードのバタつきを抑えオーリー時の反発もUP。

さらに軽量で扱いやすく、まさにグラトリにもってこいの1枚と言えるでしょう。

出典:ヨネックスホームページ

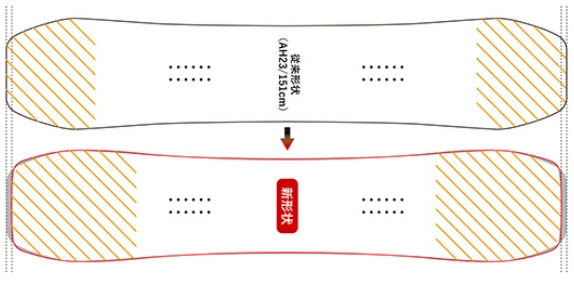

24-25シーズンからは新形状を採用。ノーズテールの面積を増やしたことで、乗り系トリックが超絶やりやすくなってます。

弱い力に対しては粘っこく曲がり、強い力に対してはカーボンが抜群の反発を返してくれる。

ノーズからテールにかけて異なるサイドカーブを複合しているので、低速、高速、アイスバーン、シャバ雪どんなコンディションにも対応できます。

カーボンボードなのにコスパもいいので、初心者の女性にもおすすめです。

トルクレックス/グラティア

総合評価:4.25 乗り系4.5/弾き系4,5/軽さ5/コスパ3

| 定価 | 102,300円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 137〜142.5 |

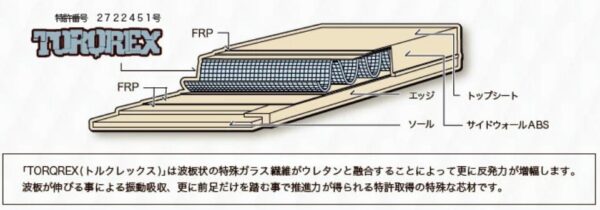

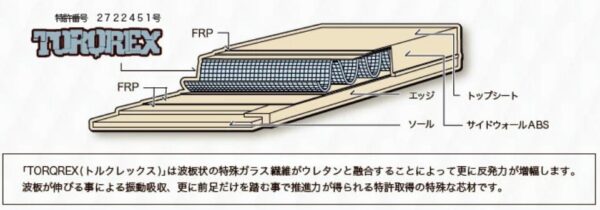

トルクレックスのグラティアはブランド最軽量モデルです。

ウルトラライト芯材をベースに、強化プラスチックを重ねることで、軽量化と粘りのある反発が得られるようになりました。

また、グラトリボードには珍しく強化グラスパットシステムと呼ばれるプレートを配置しているので、荒れたバーンでも安定したランができます。

そしてグラティア最大の特徴がガラス芯材ですよね。

ガラス繊維を波状に配置することで、バネのような反発、衝撃吸収性UP、フレックス・トーションの反応等…あらゆるスペックがパワーアップしました。

ボードに若干張りがあるので中上級者向きですが、乗りこなすことができれば最強のレスポンスを発揮してくれますよ。

軽量なレディースグラトリ板TOP3

この項では女性におすすめの軽量なグラトリボードをピックアップしてみました。

男性よりも筋力が劣るレディースグラトラーにとって、「軽量」というスペックはもっとも重要視スべきですよね。

「あと半回転!」という目標を持った女性は、ぜひ以下のモデルをチェックしてみてください。

スプレッド/LTV

総合評価:4.00 乗り系4/弾き系4/軽さ4/コスパ3

| 定価 | 96,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 136〜148 |

前項で最強のグラトリボードと紹介したLTYと基本的なスペックは一緒ですが、フレックスが柔らかくなったモデルがLTV。

スプレッドの中でも最軽量モデルで、とにかく扱いやすい。

実際スプレッド創始者の尾川慎二さんに話を伺いましたが、軽量化すると剛性が失われるので、強度のバランスに苦労したそうです。

スペック的な面では、板が太いので特に乗り系トリックがメイクしやすいですね。

降雪が多い日は、セットバックを入れて深雪で遊んでみるのもいいですね。

またコンベックス(船底形状)が他の板よりも強く設定されているので、逆エッジになりにくい。

特に低速グラトリや乗り系トリックがメインの女性グラトラーさんにおすすめのボードです。

→最強グラトリボードスプレッドの魅力やトリック上達のコツを尾川慎二プロに聞いてみた!

FNTC/CAT

総合評価:4.00 乗り系4/弾き系4/軽さ4.5/コスパ3.5

| 定価 | 86,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 139〜159 |

FNTCは人気You Tubeチャンネル「スノボー先生」でおなじみ、瀧澤憲一プロが使用するブランド。

そのFNTCを代表するモデルがCATです。

出典:FNTCホームページ

最大の特徴がスイングウェイトの軽量化です。

コマが安定して回る原理と同じ、スノーボードもノーズ・テールを軽量化したほうがよりスピンしやすくなります。

CATはハニカム構造を採用して、剛性は保ちながらもスイングウェイトを軽量化することに成功しました。

このハニカム構造により、脚力が弱い女性の方でも簡単にスピントリックを楽しむことができます。

さらにノーズ・テールにV字カーボンを配置。

オーリーの負荷が加わるセンター部分を薄くシェイプすることにより、初級者の方でも簡単にオーリーの反発を感じることができます。

特に乗り系、ドライブ系、シャッフル系のトリックで威力を発揮するボードです。

デスレーベル/ブラックフラッグ

総合評価:3.75 乗り系4/弾き系3.5軽さ4/コスパ3.5

| 定価 | 68,200円(税込) |

| 形状 | ツイン/ローキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 137〜154 |

ブラックフラッグは、プレス時の体重移動がほとんど不要なくらい柔らかいフレックスが特徴です。

ヨネックス項でも紹介しましたが、上位モデルの板はカーボンを使用している場合が多いです。

しかし、カーボンは高い安定性や優れた反発力を有する反面、フレックスが硬いので初心者・初級者には扱いにくいことがあります。

その点ブラックフラッグは、カーボンを使用していないのでグラトリ初心者でも扱いやすいボードなんですね。

木材よりも軽くて粘りのある反発が得られるバンブーコア(竹)を使用しており、取り回しも抜群。

低回転スピンやバター・プレストリックに最適ですね。

初心者・初級者の方が板のバネ感を体験するにはぴったりの1枚と言えるでしょう。

コスパ最強のレディースグラトリ板TOP3

「どれだけ高性能でも、定価が10万円以上するボードは買えない…」

そんな悩みをお持ちの方に、コスパ最強のレディースグラトリボードを紹介したいと思います。

この項で紹介するボードはコスパだけでなく、高いスペックを有するモデルばかりです。

FNTC/TNT

総合評価:3.75 乗り系4/弾き系4軽さ3/コスパ4

| 定価 | 64,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/RLダブキャン、Cキャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 139〜160 |

TNTは日本で一番売れているグラトリボードです。

TNTと他のグラトリボードとの違いは開発コンセプトです。

一般的なスノーボードはライダーの意見をもとに作られています。でも、ライダーというのは超絶テクニックを持った人々。

同じ板に乗ったところで、一般ボーダーが同等のパフォーマンスを発揮できるわけがありません。

TNTは初心者はもちろん、脚力の弱い女性や運動が苦手な方でも簡単にグラトリできるよう設計された板なんです。

ライダー目線ではなく、ひたすら初心者目線で作られたボード。

開発者のタッキーさんは日頃からグラトリレッスンしているので、初心者の方がどこでつまずくのか、どうすればやりやすくなるのか熟知しています。

その経験がTNT開発に生かされているのです。

TNTの魅力を語るとこの記事では説明しきれないので、別記事にしました。さらに詳しく知りたい方は合わせて参照ください。

→日本で一番売れてるグラトリボード!FNTCのTNT人気の秘密教えます

サブリナ/GTW

総合評価:3.50 乗り系4/弾き系3軽さ3/コスパ4

| 定価 | 64,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 138〜143 |

サブリナはスノーボード界では珍しいレディース専門ブランド。

前述のXフライスピンやCAT、TNTなど男女兼用モデルと違い、すべてのモデルが女性向けに作られているので、大変乗りやすい板に仕上がっています。

GTWはサブリナ所属のグラトリライダーのフィードバックを元に作られた、脚力の弱い女性でも扱いやすいボードです。

出典:サブリナ

粘りのあるポプラを100%使用したコアは反発力が高く、乗り系はもちろんジャンプトリックでも威力を発揮します。

前述の011やライス28の板と比べて、購入しやすい価格も魅力的ですね。

たしかにカーボンやプレートは攻撃力が高いのですが、クセがあるのも事実。

GTWはシンプルな構造でクセがないので、グラトリ初心者の方から上級者の方まで、すべてのボーダーを満足させることのできる板ですよ。

アライアン/VIVIAN

総合評価:3.50 乗り系3/弾き系4軽さ3/コスパ4

| 定価 | 68,200円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 138〜145 |

011やライス28と同じく、グラトラーにはお馴染みのアライアンからビビアンをご紹介します。

人気のメンズグラトリ板、ダメージのレディースバージョンとして愛用者も多いですね。

ビビアンが多くの人に選ばれている理由は、ミッドキャンバーと呼ばれる形状にあります。

グラトリやキッカーで高さを出す場合や、深いカービングをするならキャンバー形状がマスト。

しかし、キャンバーボードはシビアなボード操作を要求されます。

ビビアンはボードの反り返りを少なくすることで、キャンバーのメリットはそのままによりマイルドな操作が可能になりました。

ソールはシンタードベース。アライアンのソールはシャバ雪でも走るので、昔から評判が良いですよ。

グラトリはもちろん、カービングやリバースターンなどラントリ系でも真価を発揮してくれるボードです。

【目次】スノボ初心者の方におすすめの入門板11選

| 順位 | ブランド/モデル | 定価 | 形状 | フレックス |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | ファナティック/T-DECK※ | 61,600円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ソフト |

| 2位 | FNTC/TNT※ | 64,900円(税込) | ツイン/RLダブキャン、Cキャンバー | ミドルソフト |

| 3位 | ヨネックス/4XP※ | 86,900円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドル |

| 4位 | バートン/インスティゲーター | 59,000円(税込) | ディレクショナルツイン/可変キャンバー | ソフト |

| 5位 | K2/ジオメトリック※ | 66,000円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドルソフト |

| 6位 | サロモン/パルス※ | 61,600円(税込) | ディレクショナルツイン/可変キャンバー | ソフト |

| 7位 | ローム/チープトリックAT | 69,300円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ソフト |

| 8位 | ライド/マニック | 70,400円(税込) | ディレクショナル/可変キャンバー | ミドルソフト |

| 9位 | バタレオン/ウォーリー※ | 85,800円(税込) | ツイン/ローキャンバー | ミドルソフト |

| 10位 | バートン/リップコード | 61,600円(税込) | ディレクショナル/フラット | ソフト |

| 11位 | エラン/アンサー | 70,400円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ソフト |

初めて購入するボードとしておすすめのモデルをピックアップしてみました。

- 筆者が実際に乗ったもの

- 試乗会で乗ったもの

- 展示会で触れたもの

- 知人のショップ店長やプロライダーの情報

- プロライダーへの取材

- アマゾン、楽天の口コミ・評価

- ツイッターのアンケート

上記の情報を元に、乗りやすさ、軽快感、安定感、コスパ(各5段階評価)で高得点だったスノボ板を紹介してます。

タイプ別スノボ初心者におすすめの入門ボードは以下のとおりです。

リンクをタップでそれぞれのおすすめに移動します。

次項から順番にご紹介したいと思います。

グラトリ初心者におすすめの入門ボードTOP4

「今シーズンはトリックに挑戦したい!」なんて方も多いのではないでしょうか。

グラトリは気軽に試すことができて怪我のリスクも少ないので、パークに入る前の練習としても有効です。

この項では、グラトリにおすすめの入門ボードをピックアップしてみました。

ファナティック/T-DECK

総合評価:4.50 乗りやすさ5/軽快感5/安定感4/コスパ4

| 定価 | 61,600円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 139〜157 |

T-DECKは軽さを追求した入門モデルとなっております。

他ブランドより軽量化されている理由は、飛行機の構造をヒントに開発したと言われるハニカム構造。

蜂の巣(ハニカム)構造によって、剛性は保ちながら軽量化に成功しました。

当然ながら軽量になると、ボードが格段にコントロールしやすくなりますからね。

本来ボードを軽量化すると高額になりがちなんですが、型落ちなら3万円台で購入できるのはコスパ高すぎます。

グラトリはジャンプ台や落差を使うことなく、自分の筋力のみでトリックしなければいけないので、はっきりいってパワー種目ですよね。

だからこそ「筋力に自信がない…」なんて初心者の方におすすめしたい逸品です。

ロームSDS/チープトリックAT

総合評価:3.75 乗りやすさ4/軽快感3/安定感5/コスパ3

| 定価 | 69,300円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 147〜156 |

チープトリックATの特徴はバンブーホットロッド!

普通芯材といえば木材が一般的ですが、しなやかで反発力が高い竹をMIXすることで、小さな力でも大きなジャンプができるようになりました。

チープトリックATはダブルキャンバーを採用。

低速域では逆エッジのリスクが少なく、乗り系や刺し系の技もイージーにメイクできます。

さらに両足を踏み込めばエッジがしっかり雪面に食い込むので、高速域や高回転の踏切でも安定感が抜群です。

バタレオン/ウォーリー

総合評価:3.50 乗りやすさ5/軽快感2/安定感4/コスパ3

| 定価 | 85,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/ローキャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 138〜156 |

スノーボード界に革命を起こしたブランド、バタレオン。

革命を起こしたと言われるゆえんは、3Dシェイプにあります。

なんとバタレオンの板は、板がスプーンのように湾曲しているのです。

3Dシェイプにより、一般的には操作が難しいと言われるキャンバー形状でありながら、逆エッジのリスクが大幅に低減。

「回転不足でコケちゃった」なんてこと、グラトリやっていたらよくあるじゃないですか。

他の板ならコケてしまう場面でも、ウォーリーならリカバリーできちゃうんですよね。

またワイドボードなので、乗り系や刺し系のトリックが超絶やりやすい。

逆エッジの恐怖感が抜けるので、これからグラトリに挑戦したいなんて初心者の方にピッタリです。

エラン/アンサー

総合評価:3.25 乗りやすさ3/軽快感3/安定感2/コスパ5

| 定価 | 70,400円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 148〜155 |

ガチのレースモデルも製作する本格的なブランド、エランの魅力はなんと言ってもリーズナブルなお値段ですね。

バートンやサロモンの入門モデルと比べて実勢価格で5千円前後安いイメージでしょうか。

足元がキャンバー、センターがロッカーという形状ですので、エッジの引っ掛かりも少なくスムーズにトリックができます。

また、板にポプラ材を使用して反発力を向上させたり、値段を考えると十分な性能を備えています。

「できるだけ安いモデル、でも性能も妥協したくない」なんて、欲張りな初心者ボーダーさんにおすすめの板です。

オールラウンドに滑れる入門ボードTOP3

「グラトリ、カービング、地形、パウダー…オールラウンドに滑りたい!」

この項で紹介するボードは、あらゆる場面で安定した滑りを提供してくれます。

まだ滑りのスタイルが定まってない方は、この項で紹介するボードをチェックしてみてください。

バートン/インスティゲーター

総合評価:4.00 乗りやすさ5/軽快感3/安定感4/コスパ4

| 定価 | 59,000円(税込) |

| 形状 | ディレクショナルツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 140〜165 |

バートンは平野歩夢選手をはじめとした世界のトップライダーが使用するブランドとして有名ですね。

世界各地に自社工場を持っていて、常に最新のテクノロジーを研究・開発。

インスティゲーターも入門モデルでありながら、他ブランドなら上級者モデルに使用するようなギミックが惜しみなく注ぎ込まれています。

バートン独自のピュアポップキャンバーと呼ばれる形状は、ボードの真ん中がキャンバー(アーチ)で両サイドにロッカーと呼ばれる反りを加えてます。

ロッカーは逆エッジしにくいというメリットはあるものの、操作性や安定感がイマイチでした。

しかし、真ん中をキャンバーにすることで、逆エッジのリスクを減らしつつグリップ力が格段に向上してます。

重心が後方になるディレクショナルボードは、操作がしやすくカービングターンもバッチリ。

サイズも豊富で、これからスノーボードを始める誰もが楽しめる1枚となっています。

サロモン/パルス

総合評価:3.75 乗りやすさ4/軽快感3/安定感4/コスパ4

| 定価 | 61,600円(税込) |

| 形状 | ディレクショナルツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 142〜162 |

バートンと双璧を成す人気ブランドがサロモンです。

世界のトップライダーのフィードバックをボード作りに反映しているので、ハイクオリティーなモデルばかりです。

パルスのフレックス(硬さ)はサロモンのボードの中で最も柔らかく、ディレクショナルツインなので初心者の方でも操作しやすいオールラウンドモデルとなっています。

なんと言っても、一番の特徴がフラットアウトキャンバーと呼ばれる形状です。

キャンバーは操作が難しいと前項でもお話しましたが、パルスの場合、ボードに足を乗せるとテール(後方)とノーズ(先頭)が反り上がる構造になっています。

この形状によって、ベースはキャンバー形状であるにも関わらず、引っ掛かりや逆エッジのリスクを低減することに成功したのです。

他のエントリーボードを試乗すると、聞くまでもなく「入門モデルだな」って分かるんですよ。

でも、パルスは操作性や反発力、剛性が高いので、とても初心者モデルと思えないクオリティーですよ。

ライド/マニック

総合評価:3.75 乗りやすさ4/軽快感3/安定感5/コスパ3

| 定価 | 70,400円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/可変キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 151〜161 |

マニックの特徴として、入門モデルには珍しくカーボンを使用していることが挙げられます。

カーボンは軽量で剛性が高く、航空機の機体にも使われています。

対角線上に配置されたカーボンによって、高速時の安定性やレスポンスが格段にUPしました。

また、ライドは「スライムウォール」とよばれるサイドウォールが有名ですが、これはスケートボードのウィール(タイヤ)素材をスノーボードに転用したもの。

「スライムウォール」は滑走中のバタつきによるスピードロスや、ジャンプして着地した際の衝撃を和らげる効果があります。

グラトリからパークライド、地形遊びまで、アグレッシブに攻めたい初心者の方におすすめの板です。

カービング・ラントリ初心者におすすめの入門ボードTOP4

最後はカービング・ラントリ特化の入門モデルを紹介します。

カービング・ラントリは高速ターンでの安定性が求められるので、より板の硬さやグリップの良さというスペックが必要です。

前項のグラトリボードやオールラウンドボードよりも操作が難しいですが、一度乗りこなせば最強のレスポンスを発揮してくれます。

向上心を持ってスノーボードに乗るなら、ぜひ以下のボードをチェックしてみてください。

FNTC/TNT

総合評価:4.50 乗りやすさ5/軽快感4/安定感5/コスパ4

| 定価 | 64,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/RLダブキャン、Cキャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 139〜160 |

登録者数10万人超えの大人気You Tubeチャンネル「スノボー先生」のタッキーさんがプロデュースするブランド。

そして今日本で一番売れているグラトリボードが、このTNTなんです。

TNTはプロライダーではなく初心者が乗りやすい板をコンセプトにしており、機能性が高いのに価格がリーズナブル。

ちなみにTNTにはR、C、Lの3種類があります。

低速グラトリならR、カービング・ラントリならC、両方楽しむならLがおすすめです。

→日本で一番売れてるグラトリボード!FNTCのTNT人気の秘密教えます

ヨネックス/4XP

総合評価:4.25 乗りやすさ5/軽快感5/安定感5/コスパ2

| 定価 | 86,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 138〜160 |

ヨネックスの4XPは、惜しげもなくカーボンをボード全体に使ってます。

他ブランドの入門モデルでもカーボンを使っている場合はありますが、ほんとに一部だけなんですよね。

4XPは板にカーボンを何層も重ねているので、軽量化・安定性・反発…もはや言うことありません。

さらに初心者の方にも乗りやすいようにイージーライドキャンバーという形状を採用してます。

足下部分をフラットにすることで、引っかかりや逆エッジが少ない板に仕上げたんですね。

ターンインがスムーズで、無理にコントロールしなくても板が勝手に導いてくれるような乗り心地。

初心者が初心者に見えなくなる、そんな究極の入門ボードと言えるでしょう。

K2/ジオメトリック

総合評価:4.00 乗りやすさ5/軽快感4/安定感4/コスパ3

| 定価 | 66,000円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 144〜157 |

ジオメトリックは以前WWWという入門板の代名詞的モデルでした。実際、プロライダーでもWWWに育てられた人は多いです。

現在はジオメトリックというモデルにバージョンアップしてます。

ジオメトリックはジブティップシェイプという機能があり、サイドウォール(側面)を延長させることによって、軽量化とボードの反応を良くしました。

コマなんかを想像してもらえれば分かりやすいと思いますが、ノーズとテールを軽量化することによってスピンしやすくなるんですよ。

この構造自体は、すでにさまざまなブランドで採用されていますが、入門モデルでここまでやるのは珍しいですね。

「ゲレンデでかっこいいカービング・ラントリしてみたい!」なんて、向上心のある初心者スノーボーダーさんにおすすめの1枚です。

バートン/リップコード

総合評価:3.50 乗りやすさ4/軽快感4/安定感3/コスパ3

| 定価 | 61,600円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/フラット |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 145〜162 |

バートンのコア(芯材)は、他のブランドに比べてクオリティーが高いことで有名ですが、このリップコードにもフライ900gコアと呼ばれる軽量な木材を使用してます。

軽量な木材は原価が高い。でも、バートンは自社工場で大量仕入れすることで価格を抑えているんです。

板が軽いということは操作性がよくなる反面、高速時にボードがばたつくなどの弊害も生まれます。

しかし、バートンは芯材を交互に組み合わせることによって、高い強度と抜群の安定性を生み出すことに成功したのです。

他のブランドでは中上級者モデルで使用されるような技術が、バートンでは惜しげもなく入門モデルに使用されています。

高さのあるオーリー、深いカービング、安定感のあるトリック…本気で上達したいなら、リップコードはイチオシですね。

【目次】おすすめのオールラウンドボード10選

| ブランド/モデル | 定価 | 形状 | フレックス |

|---|---|---|---|

| バートン/カスタム | 107,800円(税込) | ディレクショナル/キャンバー | ミドル |

| キャピタ/DOA | 88,000円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドル |

| ヨネックス/スムース※ | 108,900円(税込) | ディレクショナル/キャンバー | ミドル |

| ライド/ワーピグ | 94,600円(税込) | ディレクショナル/フラット | ミドル |

| コルアシェイプス/ダート※ | 81,400円(税込) | ディレクショナル/キャンバー(ノーズロッカー) | ミドルハード |

| K2/スペシャルエフェクト※ | 101,200円(税込) | ディレクショナル/フラット(ノーズロッカー) | ミドルハード |

| モス/KING※ | 134,200円(税込) | ディレクショナルツイン/キャンバー | ミドルハード |

| ファナティック/FTC※ | 83,600円(税込) | ディレクショナル/キャンバー(ノーズロッカー) | ミドルハード |

| グレイ/ラブバズ※ | 79,200円(税込) | ディレクショナル/キャンバー | ミドルハード |

| ネバーサマー/ハーポーン※ | 121,000円(税込) | ディレクショナル/ダブルキャンバー | ミドル |

「パウダー、キッカー、カービング、グラトリ、ラントリ…何でもできるボードを探している!」

そんな需要を満たすのがオールラウンドボードですよね。

私の友人である現役イントラやショップ店長の意見をもとに、おすすめのオールラウンドボードをピックアップしてみました。

タイプ別おすすめのオールラウンドボードは以下のとおりです。

リンクをタップでそれぞれのおすすめに移動します。

次項から順番に紹介します。

技もターンも調子がいい!トリック系オールラウンドボードTOP3

まずはトリック系のオールラウンドボードを紹介したいと思います。

この項で紹介するボードは、メインはパイプ・キッカーになりますが、地形やカービング・ラントリも遊べるモデルです。

どれもオールラウンドボードとしては超絶有名なモデルばかり。

「何を選んでよいか分からない」という方は、以下のボードをチェックしてみてください。

バートン/カスタム

| 定価 | 107,800円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 150〜158 |

元祖オールラウンドモデルといえば、バートンのフラッグシップモデル、カスタム。

平野歩夢選手が乗っているのはカスタムXですが、カスタムはXより少し柔らかめのトリックボードです。

当然トリック寄りのボードなのでキッカー・パイプにはGOODですが、動画ではカスタムでエグいカービングを披露してくれています。

ツインチップですが、少しセットバックを入れると、カービングやラントリもいけちゃいます。

実際、検定試験でもカスタムを使用するボーダーは多いですよ。

良くも悪くもクセがないので、特にブランドにこだわりがないならバートンカスタムがおすすめ!

少なくとも買って後悔することはありません。

キャピタ/DOA

| 定価 | 88,000円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 148〜164 |

日本のみならず、世界で大人気のモデルDOA。

ミドルフレックスのトリックボードなので、キッカーやパイプは言うに及ばず、なんでもこなせるポテンシャルを秘めています。

DOAの本当の凄さは、速度域に寄らない操作性の高さでしょう。

ノーズテールに配置されたフラットゾーンは、高速域ではしっかり雪面を捉え、低速域では柔軟な操作が可能です。

2本のカーボンビームはオーリーの高さとカービングの安定性を実現。ソールは高密度で、フラットバーンでもぐいぐい加速していきます。

パークラン・地形がメインだけど、カービングやラントリでも遊びたい。そんなわがままボーダーの要望に答えてくれる1枚です。

ヨネックス/スムース

| 定価 | 108,900円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 138〜162 |

現在筆者がメインで使っているボードなので、パフォーマンスには太鼓判を押します。

私自身ボードを4枚持っていますが、圧倒的にスムースを持っていく機会が多いですね。

航空機にも採用されているハニカム構造で肉抜きしているので、スイングウエイトが軽い。

さらにヨネックスといえばオールカーボン。反発、剛性、安定性が高いので、どんなコンディションでも安心して攻めていけますね。

たとえばゴンドラ1本で3000m以上のロングランを楽しめるスキー場ってあると思うんですよ。

スムースなら

- 沢コースでパウダーラン

- 林間コースで地形遊び

- メインコースでカービング

- パークでジャンプ

- フラットバーンでグラトリ

ゴンドラ1本でいろんな遊びができちゃうんです。

その名の通り、あらゆる場面でスムースなライディングができるボードに仕上がってます。

圧雪でも遊べるパウダーボード!ショートファット系オールラウンドボードTOP3

ここ数年でショートファットボードがブームになってます。

そもそもパウダーボードは鈍重で操作が難しく、深雪以外では使いづらいものでした。

そこでパウダーボードの浮力は残しつつ、圧雪やパークでも遊べるショートファットボードが開発されたというわけです。

ショートファットなら、朝一のパウダーから圧雪カービング、パークまで1日中遊べます。

ちなみにファットボードは足のサイズで選ぶと良いですよ。

ライド/ワーピグ

| 定価 | 94,600円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/フラット |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 148〜151 |

ライドのワーピグはスノーボードの概念を変えたと言ってもいいモデルです。

販売したシーズンから爆発的な人気になって、今ではツインピグ、スーパーピグ、マウンテンピグなど派生形もできるほど代表的なモデルになりました。

極太なのでパウダーでは抜群の浮力を発揮、それでいてレングスが短くパークラン・グラトリもやりやすい。

私自身ワーピグを愛用してましたが、実はカービングもやりやすいんですよ。

ちょっとクセはありますが、コツを掴めばお手つきカービングもできます。

午前中はパウダー、午後はグラトリやパークを楽しみたいなんて方にピッタリの1枚です。

コルアシェイプス/ダート

| 定価 | 81,400円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/キャンバー(ノーズロッカー) |

| フレックス | ミドルハード |

| サイズ | 140〜164 |

コルアシェイプスのダートは、ケツ割れシェイプのTHEパウダーボードでありながら、最高にカービングがやりやすい板に仕上がっています。

そもそも創業者がアルペンライダーということもあり、常にカービングを意識してボード開発していたそうです。

動画ではカービングをメインに、ハンドドラッグやグラトリで540も披露してます。

…パウダーボードなのにパウダーランの映像がいっさい出てこない(笑)

実際、私の知り合いのA級イントラさんも乗っていて、「カービングがやりやすい」とダートを絶賛してました。

購入しやすい価格帯も魅力的。

「パウダーボードに興味はあるけど、圧雪でも遊びたい」なんて方に激推しの1枚です。

K2/スペシャルエフェクト

| 定価 | 101,200円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/フラット(ノーズロッカー) |

| フレックス | ミドルハード |

| サイズ | 140〜152 |

K2にはクールビーンという超人気ファットボードがあったんですが、23-24シーズンよりスペシャルエフェクトというモデルにパワーアップしました。

なんといっても、他のボードとの一番の違いはノーズが3D形状になったということですね。

ノーズがスプーンのように湾曲しているので、パウダーでの浮力が抜群なんですよ。

もちろんフィールドアースやTJブランドなど3D形状を採用しているモデルはありますが、定価が全然違いますからね。

3Dって成形がめちゃくちゃ難しいので高額になりがちなんですが、スペシャルエフェクトなら型落ちで5万円台で買えますからね。

もちろんショートファット一番のメリットである「軽快な操作性」も十分に生かしているので、カリカリバーン、春雪、サイドカントリー等…あらゆる雪質で楽しめる万能ボードです。

地形好きは要チェック!フリーライド系オールラウンドボードTOP4

最後はフリーライド系オールラウンドボードを紹介します。

圧雪でのカービングやパウダーもいけますが、やはり真価を発揮するのがバンクドスラロームや沢地形ですね。

地形好きの方はぜひチェックしてみてください。

モス/KING

| 定価 | 134,200円(税込) |

| 形状 | ディレクショナルツイン/キャンバー |

| フレックス | ミドルハード |

| サイズ | 140〜160 |

モスを代表するオールラウンドボード、キングを紹介します。

モスの中でも歴史の長いモデルだけあって、技術の粋が詰め込まれています。

- コアにバンブーをミックスすることで、軽量化と反発力を強化

- BPF繊維を敷き詰めることで、粘りのある反発が得られる

- 足下にプレートを配置して、高速でもブレずに安定したランができる

元々浅いサイドカーブのパイプボードとして開発されたのですが、スピードレンジが高く直進性が抜群なので、ボードクロスやバンクドでも使われるようになりました。

私も乗ったことがありますが、カービングやバンクドはもちろん、沢での地形遊びがめちゃくちゃ面白かった板ですね。

斑尾の沢コース、ニセコのゲート、妙高のサイドカントリー…どんなルートでも相性が良いですよ。

ファナティック/FTC

| 定価 | 83,600円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/キャンバー(ノーズロッカー) |

| フレックス | ミドルハード |

| サイズ | 147〜160 |

ファナティックの名前を冠したフラッグシップモデル、FTCの紹介です。

FTCの特徴は究極の軽さでしょう。

そもそも他ブランドのオールラウンドボードって重いんですよ。

車なんかと考えは一緒で、ある程度重量がないと安定感や剛性が失われてしまうからです。

FTCは航空機の機体にも採用されているハニカム構造を取り入れ、剛性を損なうことなく軽量化を実現しました。

もちろんボードは「軽けりゃ良い」というわけではありません。

でも、女性や脚力の弱い方にとっては、多少安定感や剛性が失われても軽量化によるメリットのほうが大きいと思います。

FTCなら地形、カービング、パーク、パウダー等…あらゆる場面で軽快なライディングができます。

とにかく扱いやすいオールラウンドモデルを探しているならFTCで間違いありません。

グレイ/ラブバズ

| 定価 | 79,200円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/キャンバー |

| フレックス | ミドルハード |

| サイズ | 148〜162 |

デスペラードなどカービングボードで定評のあるグレイ。

ラブバズにもカービングボードの技術が応用されています。

もっとも特徴的なのが「ターンインのスムーズさ」でしょう。

ノーズ・テールのフレックスを調整することによって、トーション(ねじれ)が使いやすくなってます。

だから、多少カービングテクニックが未熟でも簡単に板を立てることができるんですね。

それでいてセンターフレックスはハリがあるので、高速域でもバタつきません。

さらに「ターンインのスムーズさ」というのは、グラトリや地形遊びでも効力を発揮します。

- オーリーするときも安定感抜群

- すっぽ抜けそうな場面でも板が粘ってくれる

- 不安定な地形でも吸い付くようなエッジングができる

一流ブランドなのに、手に入れやすい価格帯も魅力ですよね。

初級者から上級者まで楽しめる万能の1枚になってます。

ネバーサマー/ハープーン

| 定価 | 121,000円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/ダブルキャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 144〜159 |

日本のみならず世界中で大ヒットを飛ばした、ネバーサマーのハープーン。私の周りでも乗ってる人が多いです。

それほど歴史があるモデルではありませんが、あまりに乗り味が良いので、今ではブランド名より有名になってるくらい(笑)

そもそも仕様的にはパウダーとかショートボードに属する部類なんですが、カービングがめちゃくちゃキレる。

ロッカーに近いダブルキャンバーなので本来エッジなんか効きづらいはずなのに、踏み込んでも抜けないんです。

それでいて抜けがマイルドなので、軽快でコントロールしやすい。

もちろん本来の主戦場であるパウダーや地形でも抜群の遊びやすさ。

誰もが1回は乗って欲しい世界の大ヒットボードです。

【目次】レベル別ラントリにおすすめの板12選

| ブランド/モデル | 定価 | 形状 | フレックス |

|---|---|---|---|

| FNTC/TNT-C※ | 64,900円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドルソフト |

| K2/ジオメトリック※ | 66,000円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミディアムソフト |

| GT/ゲイン | 64,900円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ソフト |

| WRX/Mk-S※ | 125,400円(税込) | ディレクショナル/可変キャンバー | ソフトミドル |

| BCストリーム/S※ | 115,500円(税込) | ディレクショナル/可変キャンバー | ソフトミドル |

| FNTC/SoT※ | 86,900円(税込) | ディレクショナル/可変キャンバー | ミドルハード |

| ノベンバー/DX4※ | 99,000円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドル |

| ライス28 /RT6※ | 108,680円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドルソフト |

| BCストリーム/ブラフ※ | 117,700円(税込) | ディレクショナル/ダブルロッカー | ミドルソフト |

| WRX/Mk-U※ | 125,400円(税込) | ディレクショナル/可変キャンバー | ソフトミドル |

| スプレッド/RD | 96,800円(税込) | ツイン/キャンバー | ミドル |

| オガサカ/CT-IZ※ | 125,400円(税込) | ディレクショナル/可変キャンバー | ソフトミドル |

ここ数年ラントリがスノーボードの一大トレンドになっていますよね。

フラットバーンでおしゃれに決めるグラトリと高速で颯爽と滑るカービング。

両方の良さを融合したラントリというジャンルは、まさにスノーボードの最先端といっても過言ではありません。

今回は12モデルを厳選してみました。

リンクをタップでレベル別のおすすめに移動します。

次項から順番に解説していきます。

ラントリ初級者におすすめのボード

ラントリの醍醐味といえば、高速ターンからのリバースや低回転トリック。

でも、初心者の方がいきなり上位機種を選んでも、乗りにくいだけでかえって上達が遅れます。

まずはこれから紹介するボードで、中低速でのカービングやリバースターンを練習してみましょう。

高機能なのに値段が安いので、ぜひチェックしてみてください。

FNTC/TNT-C

| 定価 | 64,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 139〜160 |

ラントリ初心者の方におすすめしたいのが、人気You Tubeチャンネル「スノボー先生」のタッキーさんプロデュースTNT-Cです。

もともと低速グラトリ向けにダブルキャンバーのTNT-Rを販売してましたが、よりカービングを意識したTNT-Cがラインナップに加わりました。

可変キャンバー形状でグリップ力が高い。

でも、板自体が柔らかいので、とても乗りやすいボードに仕上がっています。

なにより「日本で一番売れているグラトリボード」という事実が、TNTの実力を物語っていますね。

型落ちでも気にしない方なら、昨年モデルを探してみてもいいですよ。

機能は現行モデルとほとんど変わらないのに、最大50%OFFで購入することも可能です。

→ファナティックとFNTCの違い→FNTCはグラトリ・ラントリに特化したブランド

K2/ジオメトリック

| 定価 | 66,000円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 144〜157 |

K2の名作グラトリボード、WWWの後継機がジオメトリック。

そもそも入門モデルでこれほど有名なのも珍しいですね。

柔らかいフレックスにも関わらず、コンビネーションキャンバーと呼ばれる形状でしっかり雪面に食いついてくれます。

軽量なので高いオーリーができるしターンコントロールも軽快、中低速域では最高の乗り心地を提供してくれます。

型落ちなら半額で購入できる価格帯も魅力的。

いきなりプロのようなラントリは難しいです。

まずはジオメトリックで中低速のカービングやリバースターンを練習してみてはいかがでしょうか。

GT/ゲイン

| 定価 | 64,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 148〜156 |

ご存知、youtuberとしても有名なこきっすんさんが立ち上げたGTの廉価版モデル。

「高校生、大学生でも買える金額のボードを出したかった」と語る、男気あるこきっすんさん。

実際私も試乗会で拝見しましたが、6万円台の板とは思えないほどのクオリティーです。

実際に乗ってみると、めちゃくちゃコントロールしやすい!

センターが踏みやすい硬さになっているので、オーリーやプレス系トリックはもちろん、カービングでも荷重の感覚をしっかり足裏で感じることができます。

このあと紹介する中上級者モデルって、高速でも安定するよう基本的に硬めなんですよね。

でも、フレックスが硬いと荷重抜重の感覚が掴みづらいんです。

GTならオートマチックにカービングやトリックが上達しますよ。

ラントリ中級者におすすめのボード

ラントリ中級者の方には、これから紹介するクセのないボードがおすすめです。

このあと紹介する上級者向けラントリボードは、ある程度スタイルが確立してないと難しい板ばかりです。

でも、この項でピックアップしたラントリ向けボードは、カービング、トリック、剛性、重量等…

どの項目においても安定した性能を発揮してくれます。

WRX/Mk-S

| 定価 | 125,400円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/可変キャンバー |

| フレックス | ソフトミドル |

| サイズ | 138〜154 |

ラントリという言葉を生み出した、いぐっちゃんのWRXを紹介しないわけにはいかないでしょう。

ブランド立ち上げ時からの人気モデルがMk-Sなんです。

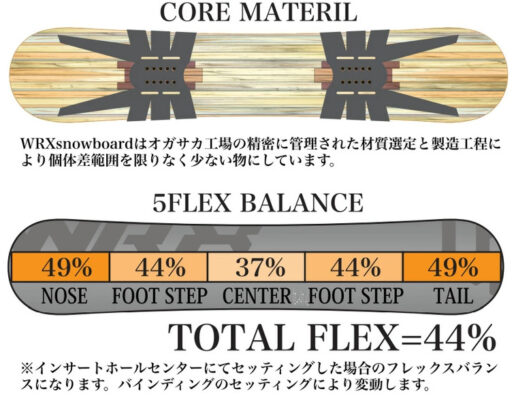

もっとも特徴的なのが、ノーズからセンター、テールにかけてのフレックスバランス。

出典:WRX

まず、センターがソフトフレックスなので、オーリーなど弾き系トリックがイージー。

でも、普通に柔らかいだけだと安定感が失われてしまうじゃないですか。

そこで足元からノーズ・テールにかけてフレックスを硬くすることにより、カービング時にもしっかりグリップする仕様になってます。

出典:WRX

さらに足元にプレートが入っているので、トーションの反応が抜群!

たとえばカービングからのリバースターンやショートターンの切り返しがとてもスムーズなんです。

MK-sは可変キャンバーでレディースやワイドモデルのラインナップもあります。

いぐっちゃんスタイルに憧れているボーダーさんは、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

BCストリーム/S(エス)

| 定価 | 115,500円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/可変キャンバー |

| フレックス | ソフトミドル |

| サイズ | 150〜162 |

BCストリームから歴史あるオールラウンドモデル「S」をご紹介したいと思います。

BCストリームライダーでyoutube「スノーボード大学」の青木玲プロ使用モデルとしても有名ですね。

なんと言ってもトーションを使った操作性の高さとハンマー並みのエッジングのキレはピカイチです!

BC独自のバリアブルキャンバー(可変キャンバー)は、荷重の強さによってターン弧を調整できます。

だから高速時の深いカービングから、トリック時の浅いエッジングまでラントリの様々な乗り方に対応してくれるのです。

出典:BCストリーム

ジュニア、レディース、さらにはワイドモデルまでラインナップしているので、老若男女あらゆる層のボーダーにマッチします。

サイズは150〜になりますが、元々少し長めサイズを推奨しているモデルなので、女性が乗っても大丈夫。

さらにSカスタムは、ソフト〜ハードまでご自身のスタイルに合わせてフレックスをチョイスできますよ。

FNTC/SoT

| 定価 | 86,900円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/可変キャンバー |

| フレックス | ミドルハード |

| サイズ | 148〜159 |

TNT項でも紹介した、FNTCの瀧澤憲一プロが主にラントリで使用しているモデルです。

このボードの最大の特徴は、スイングウエイトの軽減と高反発です。

ノーズ・テールにハニカムコア(蜂の巣構造)を採用することにより、剛性を損なうことなく軽量化に成功しました。

これにより回転系トリックはもちろん、カービング時のノーズの素早い導入が可能となります。

出典:FNTC

またセンターのフレックスが柔らかいので弾きやすい…でも、単純に柔らかいだけだと反発力が失われてしまいますよね。

そこでSoTはカーボンをバイン下からノーズ・テール方向に伸びるように配置して、反発力を高めました。

反発力が上がるとオーリーで高さが出しやすいのはもちろん、カービング時のターンの切り返しがスムーズなんですよね。

出典:FNTC

ツインの可変キャンバー、ミドルフレックスでしっかり雪面を噛んでくれる。

元アルペン競技者のデザイナーがシェイプしたボードなので、間違いなくボーダーの滑りを変えてくれる1枚になっています。

ノベンバー/DX4

| 定価 | 99,000円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 138〜154 |

ノベンバーが満を持して販売したラントリボード、DX4を紹介したいと思います。

グラドリ専用機のデザイアとコントロールしやすいD4をかけ合わせたモデルです。

DX4の最大の特徴は、柔軟な操作性ですね。

デザイアよりも柔らかいので、ストレスなく板が動いてくれます。

通常だと「柔らかい=安定感がない」なんですが、そこはノベンバー。

センターを少し硬めに設定しているので、オーリーで強く弾くとき、高速カービングで強く踏み込んだ時にしっかりグリップしてくれます。

出典:ノベンバー

カービング中心のラントリなら、少しセットバック入れると乗りやすいですね。

なにより歴史あるオガサカのフリースタイル部門であるノベンバーみずから「ラントリ対応」と謳っているので、完成されたボードと言えるでしょう。

ライス28/RT6

| 定価 | 108,680円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 136〜157 |

だらだら能書きをいうのもあれなんで、一言でいいます。

とりあえずバランスよくグラトリとカービングを楽しみたいならRT6選びましょう。

おすすめのラントリボードと言っても、

- カービング寄りのラントリボード

- トリック寄りのラントリボード

2種類あると思うんですよ。

なぜなら初心者モデルならまだしも、中上級者モデルになるとカービング・トリックどちらかに性能を寄せないと、乗り手を満足させることができないからです。

でも、RT6はすべてのラントリユーザーを満足させるスペックを持っています。

出典:ライス28

RT6はカービング時の踏み込みの安定感と、切り返しの反発がめちゃくちゃ気持ちいい!

さらにトーションが使いやすいので、ノーリー高回転とかサシ系の技もオートマチックにできてしまう。

上手い下手を抜きにして、純粋にラントリが楽しくなる板です。

もう少しランの安定感が欲しいなら、キャンバーのRT7もおすすめです。

ラントリ上級者におすすめのボード

最後はラントリ上級者におすすめのボードを紹介します。

この項で紹介するボードは、はっきり言って乗り方が難しいです。

まずはご自身がどういったスタイルで滑りたいかをよく考えて選ぶべきでしょう。

とはいえ、今はとても良い時代になってます。

You Tubeで簡単にプロの滑りが見れるので、自分の目指すスタイルも想像しやすいですね。

BCストリーム/ブラフ

| 定価 | 117,700円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/ダブルロッカー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 145〜154 |

全日本スノーボード技術選手権大会を5度も優勝した平間和徳プロ(通称ラマさん)が本気で作ったラントリボード「ブラフ」です。

ラマさん自身いぐっちゃんなどラントリが得意なライダーに影響されたらしく、有効エッジが長いグラトリボードを開発したくなったそうです。

ブラフ特徴はカービングにもってこいのセミハンマーでありながら、ダブルロッカー形状のソフトフレックスで取り回しがいいということ。

※ハンマーヘッドの特徴については下記の記事を参照ください。

出典:BCストリーム

「いやいや、セミハンマーでトリックしやすいって、完全に理論が破綻してますよね?」

信じられないかもしれませんが、これが本当なんです!

通常はダブルロッカーなので引っかかりなくスムーズにトリックができます。

しかし、いったん板を踏み込むと、接雪長が可変することでしっかりグリップしてくれるのです。

私も長年スノーボードやってますが、こんな板は見たことありません。

ラントリ好きボーダーさんに自信をもっておすすめできる逸品です。

WRX/Mk-U

| 定価 | 125,400円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/可変キャンバー |

| フレックス | ソフトミドル |

| サイズ | 141〜155 |

Mk-Uを一言で表すと、超ハイスピードラントリモデルです。

Mk-Sとの違いは有効エッジと接雪長の間が超絶短く設定されていることだそうです。

つまりハンマーヘッドの特徴そのままなんですよね。

-

- 接雪長と有効エッジの数値の差が少ない…エッジグリップが早い

- 接雪長と有効エッジの数値の差が大きい…エッジグリップが遅い

春のしゃばしゃばボコボココンディションでも、キレのあるエッジングができます。

この印象的なノーズテールは、雪抜けを良くするためにレイアウトされたそうです。

物理的にスイングウエイトが軽くなるメリットもありますよね。

この話だけ聞くと「カービングボードじゃない」と思われるかもしれませんが、フレックスバランスを調整して弾き型・乗り系の技もやりやすくなってます。

スプレッド/RD

| 定価 | 96,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 150〜162 |

グラトリボードブランドの代名詞、スプレッドがまったく新しいコンセプトのラントリボードを作ってしまいました。

RDはセミハンマー形状だけどセンターが柔らかくて、カービングボードとグラトリボードの特徴を合わせ持った今までにないスペックになってます。

「ガチガチのグラトラーもハンマーの先入観を持たずに乗ってほしい」とおっしゃる菅谷プロ。

これだけの機能を有しながら定価も10万円以内に抑えているので、ラントリユーザーはもちろん、ガチのグラトラーにもおすすめのグラトリボードです。

独占インタビューさせてもらったので、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を参照ください。

→新次元のグラトリボード!スプレッドRDの魅力を菅谷プロにインタビュー

オガサカ/CT-IZ

| 定価 | 125,400円(税込) |

| 形状 | ディレクショナル/可変キャンバー |

| フレックス | ソフトミドル |

| サイズ | 146〜161 |

カービング&テクニカルボードの教祖的ブランド、オガサカのCT-IZをご紹介したいと思います。

ネーミングを見れば分かるとおり、カービングボードの代名詞と呼べるくらい有名なCTからの派生モデルとなります。

CTとの違いはフレックスです。

どちらかというとエントリーモデルとしての要素が強いCTをより硬くして、中上級者でも満足のいくカービングができるようになりました。

出典:オガサカ

IZとは超高強力ポリエチレン繊維「イザナス」のこと。

カーボンよりも粘りが強くトランポリンのような反発が特徴で、近年シェアを拡大しています。

イザナスは反発もつよいので、踏み込んだ時のボードからの反応が独特で気持ちいい!

バランス型のMk-SやRDに対して、カービング特化型のラントリボードがCT-IZと言えるでしょう。

【目次】えっこんなに軽いの!?おすすめの軽量ボード12選

| ブランド/モデル | 定価 | 形状 | フレックス |

|---|---|---|---|

| スプレッド/LTA-F※ | 109,780円(税込) | ツイン/キャンバー | ミドルソフト |

| ヨネックス/アクセ※ | 97,900円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドルソフト |

| ノベンバー/デザイア※ | 112,200円(税込) | ツイン/キャンバー | ミドルソフト |

| モス/TOTOブラックSF※ | 128,700円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドル |

| 011/DOUBLE FLY※ | 107,800円(税込) | ツイン/キャンバー | ソフト |

| グレイ トリックスティック※ | 100,870円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ミドルソフト |

| TRQ/ディアブロ※ | 108,900円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ミドルソフト |

| ヨネックス/スタイラーホリック※ | 97,200円(税込) | ツイン/キャンバー | ミドル |

| デスレーベル/デスマシーン | 108,900円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ミドル |

| キャピタ/ULTRAFEAR | 91,300円(税込) | ツイン/可変キャンバー | ミドル |

| ファナティック/トリックマスター※ | 79,200円(税込) | ツイン/ダブルキャンバー | ミドルソフト |

| FNTC/SoT | 76,900円(税込) | ツイン/キャンバー | ミドル |

形状やデザインはもちろん、ボードで一番気になるスペックが”板の重量”ですよね。

板は「軽ければ良い」という単純なものではありませんが、筋力に自信がない方や、グラトリやパークメインで滑っている方にとってはメリットのほうが大きいですよね。

この項では元イントラである筆者が、軽量で有名なボードのみ厳選してチョイスしました。

タイプ別おすすめの軽量ボードは以下のとおりです。

リンクをタップでそれぞれのおすすめに移動します。

次項から順番に紹介します。

グラトリにおすすめの軽量ボード6選

まずはグラトリにおすすめの軽量ボードを紹介します。

特に脚力に自信のない方や「もう半回転!」という目標を持った方にとっては、重量は大事な要素ですよね。

この項で紹介するボードは、軽量で有名なボードばかりです。

必ずあなたのグラトリがレベルアップするはず。

スプレッド/LTA-F(レディースはLTV)

| 定価 | 109,780円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 136〜156 |

グラトリ界のレジェンド、尾川慎二プロが立ち上げたグラトリ特化ブランド「スプレッド」。

LTA-Fはブランド内でも最軽量のモデルです。

実際持ってみましたが、計量するまでもなく軽さにびっくりしますよ。

ウエストが太いのでプレス時の安定感が抜群。

さらにセンターのフレックスがしならせやすいのに、弾くと爆発的な反発が返ってくる。

グラトリボードは重量が大事ですが、軽量化するとコアが薄くなって折れやすくなるんですよ。

だからこそ剛性とのバランスを取るのに苦労したそうです。

慎二さんとは個人的な付き合いがあって、何度かボードの取材させてもらってます。

実際に軽さやフレックスを体感してきたので、気になる方は下記の記事も参照ください。

→最強グラトリボードスプレッドの魅力やトリック上達のコツを尾川慎二プロに聞いてみた!

ヨネックス/ACHSE

| 定価 | 97,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 139〜157 |

軽量ボードの代名詞といえばヨネックス!

そのヨネックスが本気で作った軽量グラトリボードがACHSE(アクセ)というわけです。

そもそもヨネックスというブランドは、カーボンボードとして有名になりました。

それまで剛性を上げるにはボードを厚くする必要がありましたが、それでは板が重くなってしまいます。

そこで軽量で剛性が高い、飛行機の素材でも使われているカーボンに注目が集まったわけです。

出典:ヨネックス

ヨネックスはカーボンをサンドイッチのように重ねることで、軽量化とバタつきの低減に成功しました。

さらにノーズテールに配置されたXカーボンリボンが反発力を高めています。

出典:ヨネックス

24-25シーズンからは形状がアップデートしました。

ノーズテールの先端をごっそりカットすることで、スイングウエイトが大幅に軽減。

(ボードはノーズ・テールが軽いほうが板を回しやすくなります。)

実際、回転系トリックが軽快で、弾いた時のもたつきも一切感じません。

グラトリ中心のスノーボーダーには激押しの1枚です!

ノベンバー/DESIRE

| 定価 | 112,200円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 138〜154 |

ノベンバーDESIRE(デザイア)といえば、アルペン・カービングボードで名高いオガサカ工場が本気で作ったグラトリボード。

ノベンバーの全モデルの中でも最軽量を誇るディザイアの秘密はFM2コア。

軽さを追求するために、とうとうブランド初となるウッド以外のコアを採用したのです。

FM2コアの採用により、軽さはもちろん、反発力が格段にアップしました。

またフリースタイルボードには珍しく、ビンディング下にプレートを採用。

衝撃吸収に優れたノベンバー独自のプレートは、荒れたバーンでも安定したトリックをサポートしてくれます。

無骨なオガサカらしいハイキャンバーですが、センター〜足まわりのフレックスを柔らかめに設定しているので弾きやすい。

逆にノーズ・テールのフレックスを硬くしているので、高速時の安定感は一切損なわれていません。

かなり乗りこなすのは難しいですが、一度物にしたら最強の相棒になってくれますよ。

モス/TOTO BLACK SF

| 定価 | 128,700円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 138〜155 |

日本のスノーボードシーンを黎明期から支えていた歴史あるモスの軽量ボード、TOTO BLACK SFをご紹介します。

トトブラックSFのコアは、桐をベースにバンブー(竹)を配置しています。

実は、この桐とバンブーがポイントなんです。

桐はもっとも軽い木材とされていますが、剛性と反発力を向上させるためバンブーをミックス。

またボードのノーズ・テールにカーボンが配置されており、剛性と安定感は抜群です。

「軽量ボードはバタつく」「軽量ボードは安定感が無い」という弱点を見事にカバーしてます。

出典:モススノーボード

キャンバーベースの張りがあるフレックス。

でも、キャンバーの長さが短いので、低速時のフラットバーンでも取り回しが良いです。

シェイプはカービングやビッグジャンプでも使用可能なTOTOをベースにしているので、ラントリやパークランでも活躍すること間違いなし。

011アーティスティック/ダブルフライ

| 定価 | 107,800円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ソフト |

| サイズ | 138〜156 |

日本のグラトリシーンを語るうえで外すことのできない011アーティスティックからは、ダブルフライを紹介したいと思います。

そもそもグラトリボードの代名詞というくらい有名な011ですが、けっして他のメーカーと比べて軽量だったわけではありませんでした。

そのイメージを根底から覆したのが、フライシリーズの登場です。

実際私が展示会でチェックしたときも、フライシリーズは群を抜いて軽量でした。

軽さの理由は、超軽量芯材を使用していることです。

フォームコアと呼ばれるサーフボードに使われている素材を使用することで、011史上最軽量化に成功しました。

フライシリーズといえばXフライが有名ですが、こちらは若干張りが強いため中上級者向き。

この辺は好みの問題もありますが、個人的にはソフトフレックスでクセのないダブルがおすすめですね。

フラットツインキャンバー、レディースのラインナップもあります。

グラトリ初級者から、720回せる上級者まで対応してくれる安定の一枚です。

グレイ/TRICKSTICK

| 定価 | 100,870円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 138〜154 |

続いては、アルペンボードで有名なグレイが手がける、軽量グラトリボードのご紹介です。

トリックスティックは軽量なスーパーライトコアをベースにグラスファイバープレートを組み合わせる事によって、軽量化はもちろん、高い剛性と高速時の安定性を実現しました。

とにかく7500シンタードソールは、ベチャ雪でも板が走る走る。

この辺の滑走性能はアルペンに強いグレイらしいですね。

出典:グレイ

24-25シーズンよりイザナスと呼ばれる新素材を採用。

イザナスはカーボンよりも粘りのある反発が特徴で、すでにオガサカやグレイの一部カービングボードに採用されています。

ただトリックボードでイザナスを採用するのは珍しいですね。

高速でのキレッキレリバースから、低速での乗り系・刺し系トリックまで、ゲレンデを遊び尽くせる万能グラトリボードですね。

オールラウンドに乗れる!おすすめの軽量ボード4選

続いてはオールラウンドに乗れる軽量ボードを紹介します。

パークランからカービング、ラントリまで、とにかく高速での安定感・剛性が優れています。

グラトリ以外もオールラウンドで楽しみたい方は、ぜひこの項で紹介するボードをチェックしてください。

トルクレックス/ディアブロ

| 定価 | 108,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 142.5〜154.5 |

軽量ボードの代名詞であるトルクレックスの中でも最軽量のボードがディアブロです。

極限まで軽さを追求したウルトラライト芯材は、通常の芯材より400gも軽量。

でも、軽さを追求すると安定感や反発といったスペックまで失われてしまうんですよね。

そこでディアボロはガラス繊維を波状に配置することで、衝撃吸収性や強い反発が得られるようになりました。(ちなみにこの構造は特許を得ているため、トルクレックスのみの技術です。)

私自身何度も試乗してますが、とにかくスイングウエイトが軽い。

だからトリック系の動きはもちろん、実はカービングやラントリといった動きも調子が良かったりします。

朝一のピステンバーンでのカービングやラントリ。

パークがオープンしたらキッカーやジブ。

バーンが荒れてきた午後は、低速グラトリ。

1日を遊び尽くせるボードに仕上がっています。

ヨネックス/STYLAHOLIC

| 定価 | 97,200円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 138〜160 |

ヨネックスのSTYLAHOLIC(スタイラーホリック)を紹介します。

ヨネックスがオールカーボンボードだってことは前項で説明済みですが、スタイラーホリックも同様。

じゃあ前述のアクセと何が違うのかというと、さらなる軽量化のためハニカム構造を採用しているのです。

要はコアを軽くするための肉抜き。

ハニカム構造(正六角形)は強度を損なわずに重量を軽減できることから、航空機などで採用されています。

出典:ヨネックス

ハニカム構造を配置することによって、ただでさえ軽いボードが、剛性を失うことなくさらに軽量化してしまったのです。

特にボードの先端部分が軽くなっているので、取り回しがめちゃくちゃ良いです。

普通にラントリ系の動きも調子がいいですが、やはり一番特徴を生かせるのはスピン系トリックですね。

「今シーズンはマジで上達したい!」なんて向上心のある方におすすめしたい軽量ボードです。

デスレーベル/DEATH MACHINE

| 定価 | 108,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 148〜153 |

デスレーベルからはデスマシーンを紹介します。

そもそも、デザインや所属ライダーの外国人の多さからアメリカあたりのブランドだと思っている方も多いですが、れっきとした純国産メーカー。

デザインもめちゃくちゃカッコイイですが、ボードの信頼性も抜群。

2007年にスタートしたデスレーベル史上、最軽量と銘打ったデスマシーンの軽さの秘密はバンブーコア。

ほとんどのスノーボードは木材で作られていますが、デスレーベルは軽量化と剛性を両立させるためポプラとバンブー(竹)をブレンドしました。

さらに、芯材の上からカーボン貼り付けることにより、ブランド史上最軽量を実現したのです。

※バンブーは強度・弾力性があり、衝撃吸収能力にも優れています。

出典:デスレーベル

軽量以外のメリットとしては、外にせり出したエッジがあります。

雪面をスパイクのように掴んでくれるので、高速・高回転でもブレることなくアプローチ&ランディングできるのです。

基本はパークボードですが、セットバック入れたらカービングもめちゃくちゃ切れますよ。

キャピタ/ULTRAFEAR

| 定価 | 91,300円(税込) |

| 形状 | ツイン/可変キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 147〜155 |

キャピタのウルトラフィアーをご紹介します。

このウルトラフィアーは、キャピタのラインナップの中でも最軽量のP2スーパーライトコアを使用しており、軽さと衝撃吸収性は抜群。

また、中央に軽量チタン素材、両脇にケブラー素材を配置しており、軽さと強度の併せ持つボードに仕上がっています。

そもそもケブラーは防弾チョッキなどに使われる素材で、耐久性・弾力性に優れており、キッカーやパイプでも安定したアプローチと反発を提供してくれます。

出典:キャピタ

また、フラットキックもキャピタの特徴と言えるでしょう。

図を見るとノーズ・テールのチップ部分が、接雪点から急角度で反っているのがお分かりいただけると思います。

ウルトラフィアーのキャンバー形状は、操作しやすいもののエッジングしづらいので、デメリットを補うために角度を付けて雪面に刺さりやすいようにしています。

まさに最強のパークライドボードです。

リーズナブルに購入できる軽量ボード2選

スノーボードに限らず、モータースポーツ、航空機…なんでもそうですが、軽量化にはお金がかかります。

だから「価格が高い=板が軽い」「価格が安い=板が重い」というのがセオリーなんですね。

ただし、ブランドによっては企業努力によってリーズナブルな価格を実現してくれていることもあります。

この項では、コスパ最強の軽量ボードを2モデル紹介します。

ファナティック/トリックマスター

| 定価 | 79,200円(税込) |

| 形状 | ツイン/ダブルキャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 139〜156 |

ファナティックのトリックマスターをご紹介します。

トリックマスター最大のメリットは価格ですよね。

今回紹介したモデルすべてに共通しますが、軽量化するために高価な原材料を使ってるんです。

そりゃ定価も10万円超えてきますよ。

でもトリックマスターは定価で他のモデルより2万円以上安い。さらに型落ちを狙えば40%OFFの価格で購入できます。

これだけ軽量なモデルが安価に購入できるのは、ファナティック(または系列のFNTC)しかありません。

ファナティックも前述のモデル同様、ノーズ・テールを肉抜きすることによって、既存のボードより55%もコアウェイトを軽減しました。

またビス穴からノーズ・テールへ伸びる位置にもハニカムを使用して、オーリー・ノーリーの反発力を高めています。

出典:ファナティック

さらにVロッカー形状は足元がキャンバー、センターがロッカーになっており、荷重によって接雪面が変化します。

高くオーリーしたい時はしっかり踏み込むことができ、エッジの切り返しが多いトリックでは逆エッジしづらい構造なんです。

低速グラトリだけでなく、キッカーやラントリでも優れた能力を発揮します。

そんなバランスの取れた軽量ボードが、ファナティックのトリックマスターです。

FNTC/SoT

| 定価 | 76,900円(税込) |

| 形状 | ツイン/キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 147〜159 |

FNTCは人気youtubeチャンネル「スノボー先生」のタッキーさんこと、瀧澤憲一プロがプロデュースするブランドとして有名です。

タッキーさんが主にカービングやラントリで使っているモデルがSoTですね。

出典:FNTC

なんといっても、FNTCもノーズ・テールにハニカム構造(肉抜き)を採用しているのでめちゃくちゃ軽い!

さらにセンターとノーズ・テールが薄くシェイプされているので弾きやすく、カービングの導入もスムーズです。

本来これだけのスペックを備えていれば必然的に高額になってしまうんですが、ファナティックの技術を応用しているので低価格が実現できるんですね。

パークや地形はもちろん、ラントリ志向のボーダーにもおすすめの軽量板です。

【目次】おすすめのパウダーボード11選

| ブランド/モデル | 定価 | 形状 | フレックス |

|---|---|---|---|

| ゲンテンスティック/TT | 183,700円(税込) | フラットロッカー | ミドルソフト |

| ゲンテンスティック/マンタレイ※ | 148,900円(税込) | ロッカーキャンバー | ミドルソフト |

| モス/U4ハーフ | 176,000円(税込) | キャンバー(ロッカーノーズ) | ミドルソフト |

| フィールドアース/X1 | 177,100円(税込) | フラットロッカー | ミドル |

| コルアシェイプス/ダート | 79,200円(税込) | ロッカーキャンバー | ミドルソフト |

| ノベンバー/アイスキャット※ | 116,600円(税込) | ローキャンバー | ミドルハード |

| バートン/ホームタウンヒーロー※ | 115,500円(税込) | キャンバー(ロッカーノーズ) | ミドルハード |

| K2/ニセコプレジャー※ | 105,600円(税込) | キャンバー(ロッカーノーズ) | ミドル |

| サロモン/HPS TAKANARU NAKAI | 132,000円(税込) | キャンバー | ミドル |

| リブテック/T.RICE ORCA※ | 123,200円(税込) | ダブルキャンバー | ミドル |

| アーバー/ブライアン・イグチ※ | 143,000円(税込) | ディレクショナルキャンバー | ミドルハード |

実はパウダーボードって明確に「これがおすすめ!」っていえないんですよね。

なぜなら、ほぼ同じ条件で滑れるゲレンデの圧雪とは違い、パウダーは滑走ルートによってボード選びが変わってくるからです。

しかもパウダーボードはローカルブランドも多数存在するので、ボーダーの需要を満たす受け皿も揃ってます。

今回はあえて選ぶならという定番モデルをピックアップさせてもらいました。

タイプ別おすすめのパウダーボードは以下のとおりです。

リンクをタップでそれぞれのおすすめに移動します。

→日本の雪山ならこれ!ジャパンブランドが販売するパウダーボード

次項から順番に紹介します。

日本の雪山ならこれ!ジャパンブランドが販売するパウダーボード

日本の雪山を攻めるなら、やはりジャパンブランドですよね。

この項では、日本を代表するブランドのパウダーボードを紹介します。

ゲンテンスティック/TT

| 定価 | 183,700円(税込) |

| 形状 | フラットロッカー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 160,165 |

パウダーボードといえばゲンテン。ゲンテンといえば、創業者である玉井太朗氏のイニシャルを冠したTTですよね。

ゲンテンはヤクイなど海外工場を使ってますが、TTはウチヤマ工場生産モデル。

歴史が長いのにほとんど形状を変えておらず、まさにゲンテンの原点を感じることができます。

モスのU4ハーフもそうですが、TTもペンシルノーズ&スクエアテールになってます。ただサイドカーブが浅いので、スピードレンジが高いですね。

汎用性は高いですが、どちらかといえばツリーランよりはオープンバーン向きのモデル。

ビッグフィッシュやマンタレイなど他にも人気モデルはありますが、ハイスピード志向ならTTを選べば間違いありません。

ゲンテンスティック/マンタレイ

| 定価 | 148,900円(税込) |

| 形状 | ロッカーキャンバー |

| フレックス | ミディアムソフト |

| サイズ | 145〜160 |

ゲンテンスティックの大人気モデルのマンタレイを紹介します。

スクエアノーズは浮力こそ劣るものの、パウダー上では抜群の軽快感とコントロール性能を発揮してくれます。

また、ハーフムーンテールは抜けと浮力のバランスが良いので、オープンバーンからツリーランまで幅広く対応できる。

ゲンテンは他にもビッグフィッシュとかTTとか名作が数多くありますが、ルートによって向き不向きが分かれるんですよね。

マンタレイはどんなエリアでも万能に対応できます。

モス/U4ハーフ

| 定価 | 176,000円(税込) |

| 形状 | キャンバー(ロッカーノーズ) |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 154 |

基本的にモススノースティックは海外工場で制作してますが、U4ハーフはウチヤマ工場で作られているんです。

その事実だけ取っても、いかにモスがU4ハーフに力を入れているかが分かると思います。

モスの大人気モデルであるU4とU5の良いとこ取りシェイプ。(だからU4ハーフなんですね)

軽快なターンと浮力のバランスが良いペンシルノーズと、ボードコントロールしやすいスクエアテールで、パウダーはもちろん重雪でも操作性が抜群です。

ロッカーノーズですが反りが浅いので、普通に圧雪のカービングも遊べます。

フラッグシップモデルだけあって、どんなコンディションでも遊べるボードに仕上がってますよ。

フィールドアース/X1

| 定価 | 177,100円(税込) |

| 形状 | フラットロッカー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 157,165 |

北海道大雪山をホームとするフィールドアース。

まずフィールドアース全般に言えるのが、漆塗りのような高級感あふれる塗装ですよね。

木目を大事にしているので、余計なデザインはいっさいありません。

そしてフィールドアースといえば3D形状。ノーズがスプーンのように丸みを帯びた船底形状なので、パウダーでの浮力が抜群です。

X1は特に中高速域での滑走を得意とするボード。

なにより筆者がパウダーランでメインで使っているので、走破性の高さには太鼓判を押します!

軽快なコントロール性能!ショート系パウダーボード

パウダーボードといえば、160を超えるボードも珍しくありません。

しかし、長いボードは浮力がある反面、コントロールが劣るというデメリットがあります。

浮力よりも軽快さを重視するなら、この項で紹介するモデルがおすすめです。

コルアシェイプス/ダート

| 定価 | 79,200円(税込) |

| 形状 | ロッカーキャンバー |

| フレックス | ミドルソフト |

| サイズ | 154 |

「パウダー以外も調子が良い!」と、今大人気になっているのがコルアのダートです。

パウダーはもちろん、カービングやハーフパイプまでできちゃう万能ボード。

ノーズが太くテールの抜けがいいので、スピードゾーンでのコントロール性能も抜群です。

あえて152をショートファットボードのように乗りこなすのも面白い。

創業者自身の「色々な人に乗って欲しい」というこだわりから、パウダーボードとしては破格の7万円台で購入できるのも魅力的ですね。

ノベンバー/アイスキャット

| 定価 | 116,600円(税込) |

| 形状 | ローキャンバー |

| フレックス | ミドルハード |

| サイズ | 149,154 |

アイスキャットはオガサカ工場が作るショートファットボード。

極太ノーズでパウダーボードの形状を残しつつ、レングスが短いので沢や落ち込みでのトリックも遊べちゃいます。

肝心のパウダーですが、浮力はまったく問題ないですね。

さらにスワローテールの雪抜けが良いので、加速しやすいうえにコントロールも軽快。

パウダーボードにも関わらずプレート入りなんで、圧雪でも調子がいいです。

「コンディションの良い午前中はパウダー、バーンが荒れてきた午後は圧雪で遊ぶ」なんて使い方ができる1枚です。

バートン/ファミリーツリーホームタウンヒーロー

| 定価 | 115,500円(税込) |

| 形状 | キャンバー(ノーズロッカー) |

| フレックス | ミドルハード |

| サイズ | 148〜156 |

バートンを代表するパウダーボードです。

特徴はファミリーツリーホームタウンヒーローの名前そのままなんですよね。

そもそもバートンの本社があるバーモント州の山を攻めるためだけに開発されました。

タイトなツリーランに対応できるようウエストを細く、さらにノーズをスクエアにカットして軽量化してます。

オープンバーン向きではありませんが、ツリーやブッシュが多いルートではフレキシブルに対応してくれます。

定価こそ10万円を超えるものの、運が良ければ公式サイトで半額で購入することも可能です。

K2/ニセコプレジャー

| 定価 | 105,600円(税込) |

| 形状 | キャンバー(ノーズロッカー) |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 151,156 |

K2ニセコプレジャーは、その名の通りニセコに特化したボードです。

筆者自身も毎年必ずニセコに行きますが、麓に降りてくるにつれ緩やかなバーンが多くなるんですよね。

ニセコプレジャーは浮力をもたせつつ、緩斜面でも減速しないようなシェイプになっています。

同じニセコを拠点とするゲンテンよりも、お安く購入できる点も魅力的。

もちろんニセコ以外のルートでもスムースにライディングできる板ですよ。

憧れのライダーに近づける!シグネチャーボード

最後はパウダーでは珍しい、シグネチャーボードを紹介します。

そもそも売れ筋ではないパウダーボードでシグネチャーを出すのは、人気のほどが伺えますね。

サロモン/HPS TAKANARU NAKAI

| 定価 | 132,000円(税込) |

| 形状 | キャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 159〜169 |

元五輪代表にして、日本を代表するBCプレイヤーである中井孝治氏がプロデュースする板です。

サロモンの看板モデルにして、予約のみで完売してしまうほど大人気ボード。

まず単純にラウンドなので、違和感なく乗りやすいですよね。

落ち込みや沢地形でもとても遊びやすいので、パウダーボードであることを忘れてしまいます。

ちなみにサイズが159〜しかありませんが、ノーズを長くしてパウダーでの浮力を強化してるんです。

ちょっと長く感じるかもしれませんが、雪上では軽快に動けるよう設計されているので全然問題ないですよ。

リブテック/T.RICE ORCA

| 定価 | 123,200円(税込) |

| 形状 | ダブルキャンバー |

| フレックス | ミドル |

| サイズ | 138〜162 |

世界的ライダーであるトラビス・ライスのシグネチャーモデル。

日本ではあまり知られてませんが、海外では超絶人気モデル。サイズ展開の多さが人気を物語っていますね。

T.RICE ORCAはパウダーボードでは珍しいダブキャン、さらにマグネトラクションという波形エッジが付いた珍しいモデルなんです。

ハイスピードに特化したシェイプ、さらにクイックに動いてくれるのでパウダーボード独特のもたつきを感じません。

その分浮力は落ちますが、高速ラン志向のパウダーボーダーにはぜひおすすめしたいモデルです。

アーバー/ブライアンイグチ プロ

| 定価 | 143,000円(税込) |

| 形状 | ディレクショナルキャンバー |

| フレックス | ミドルハード |

| サイズ | 153〜167 |

伝説級ライダーである、ブライアン・イグチのシグネチャーモデルです。

「どんな山でも、どんなコンディションでも、このスノーボードで楽しむ」というコンセプトで作られています。

すでにイグチ自身50歳を超えており、年齢的にクリフを飛んだり、ビッグマウンテンを高速で攻めるなんて映像を残すことはできません。

でも、だからこそスノーボードをエンジョイすることに特化した板が生まれたわけです。

決して何かに特化しているわけではないですが、浮力、コントロール性、剛性、軽快さ…すべてにおいて平均以上のスペックを有しています。

クセがなく乗りやすいボードに仕上がっています。

形状別おすすめのボード30選

スノーボードで操作性や乗り心地を大きく左右するスペックが形状です。

しっかり形状別の特徴を知っておかないと、思い通りの滑りができなかったり、上達の妨げになることも…

以下の記事ではダブルキャンバー、可変キャンバー、ハイキャンバー形状の中から、評判の良いモデルのみを厳選してチョイスしました。

形状別のおすすめモデルが知りたい方は合わせて参照ください。

コメントを残す