こんにちは、20年以上スノボやっている元インストラクターの、らくスノです。

よく「スノボ板の長さは身長−15〜−20cmで選びましょう」なんて言われますよね。

はっきり言います。身長−15〜−20cmで板の長さを選ぶのは嘘です。

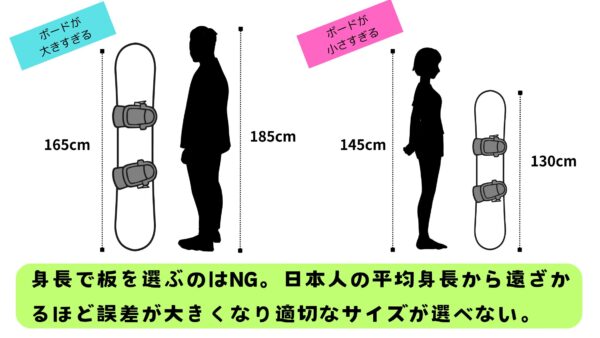

たしかに男性は170cm、女性は158cmくらいの日本人の平均身長なら割と適正な値が出せます。しかし、平均値を外れるほど誤差が大きくなってしまいます。

では、どうすれば自分に合った板を選ぶことができるのでしょうか。

そもそもスノーボード板は目的によって選び方が大きく異なります。まずは自分がトリック、ターン、パウダーラン…何をしたいのか考えることから始めてみましょう。

この記事を最後まで読めば、きっとあなたに最適のボードが選べるようになります。

スノーボードを身長で選んではいけない理由

よく「スノボ板の長さは身長−15〜−20cmで選びましょう」なんて言われますよね。でも、冷静に考えたら理論的に矛盾しているんですよ。

たとえば185cmの男性は、短くても165cmを選ばなければなりません。しかし、165cmの板って日本ではほとんど販売してません。

仮に売ってたとしても相当重いですし、よほど筋力やテクニックがないと扱えるものではありません。

低身長の方も同じことが言えます。145cmの女性に対し130cmの板は短すぎます。つまり、「スノボ板の長さは身長-15〜-20cm」というのは平均身長の方にしか当てはまらないんです。

目的によってスノボ板の選び方は大きく異なる

スノーボードは大まかにトリック、カービング、オールラウンド、パウダー4つのスタイルがあります。

当然スノーボード板の選び方も大きく異なります。

まずは自分がどんなスタイルで滑りたいか考えて見ましょう。

次項からスタイル別のスノーボードの選び方について解説していきます。

グラトリ・パーク用スノーボード板の選び方

まずはグラトリやジブ、パーク用板の選び方について解説します。ポイントは3つ。

- 板は短ければ短いほどよい

- 足幅に注意

- 乗り味はフレックスと形状で決まる

次項から順番に解説します。

板は短ければ短いほどよい

まず大前提として「グラトリ・パーク用ボードは短ければ短いほどよい」と覚えておいてください。

なぜなら同じモデルでも短いほうが重量が軽くなるからです。当然ながら、軽いほうが高く跳べるし軽快に動けます。

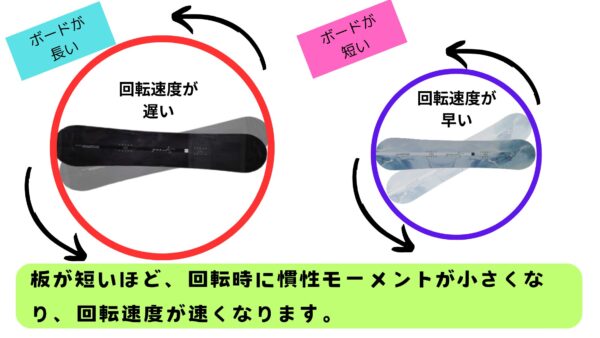

また、板が短いほうが回転速度が上がります。フィギュアスケート選手が回転する時、腕を交差させるのと同じ原理です。

板が短いほど、回転時に慣性モーメントが小さくなり、回転速度が速くなる。つまり同じ滞空時間でもより多く回れるというわけです。

とにかくトリックをやるなら短い板のほうが圧倒的に有利です。

足幅に注意

「では短い板ならなんでもいいのか?」と言われたらそうではありません。なぜなら足幅の制限があるからです。

たとえばレディース板だと横幅が23〜24cmくらいしかないんですよね。仮に男性が装着すると、足先が大きくはみ出してしまいます。

だから実際には足幅という制限があるので、極端に短い板を選ぶことはできません。

つまり自分の足幅の範囲で短い板を選ぶことになります。

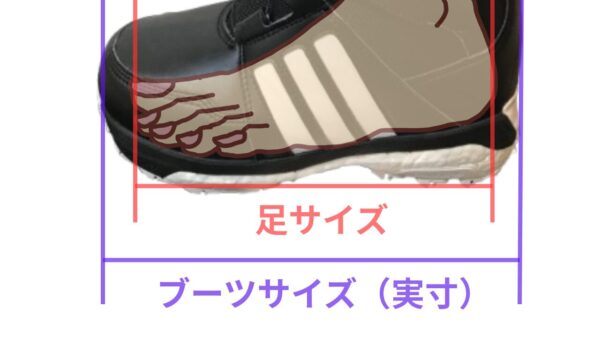

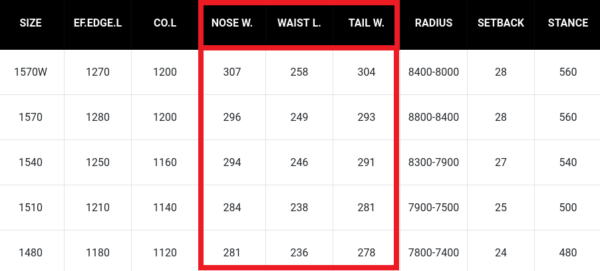

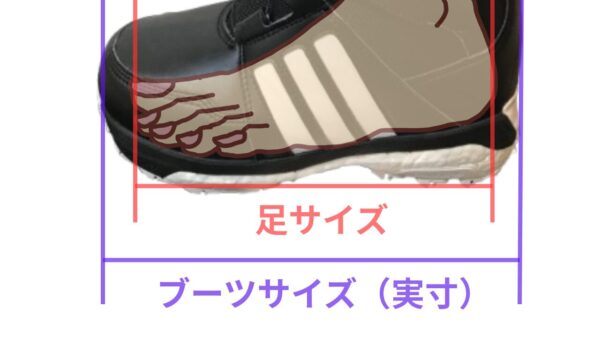

ボードの横幅の目安

ボードのウエスト(一番くびれた部分)+1〜2cmしたサイズが、足サイズと同じになるくらいが購入の目安となります。

例)ウエストサイズ24.5cm+1〜2cm=足サイズ25.5〜26.5cmくらいが目安

あくまで目安です。実際はセッティングの角度によっても異なります。さらにシビアに短い板をチョイスしたい場合は、やはり試乗会やショップへ足を運ぶことをおすすめします。

ちなみに足サイズが23cm以下の方は、レディースの一番短い板でもほとんどはみ出さないと思うので、あまり気にする必要はないです。

足サイズ27.5cm以上の方は海外ブランドをチェック

前述の通り、足サイズが小さい方は特にシビアになる必要はありません。問題は足サイズが大きい方なんですよね。

現状国内ブランドはMAX28cmくらいまでしか対応できません。だから足サイズ28.5cm以上の方は海外ブランドを探すのが手っ取り早いと思います。

たとえばバタレオンのファンキンクというトリックボードは、MAX29cmくらいまでの足サイズには対応できます。

乗り味はフレックスと形状で決まる

トリックボードはフレックスと形状で乗り味が決まります。まずはフレックスから解説していきましょう。

フレックスとは板の硬柔のこと。そして、柔らかいほうが圧倒的に扱いやすいです。

だからよほどグラトリで高回転を回すとか大きいジャンプ台でも飛ばない限りは、できるだけ柔らかい板をチョイスすることをおすすめします。

よく「硬いほうが高く跳べる」とか「安定感が増す」なんて言いますが、中低速のトリックなら柔らかい板に乗るメリットのほうが遥かに大きいです。

形状はモチベーションで選んでみよう

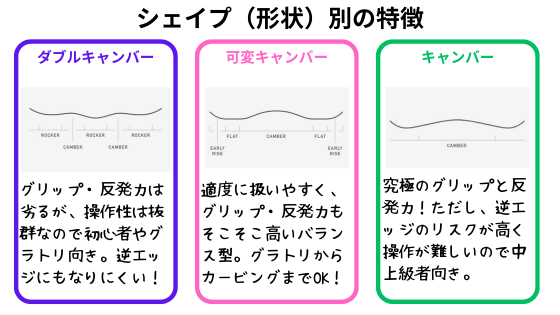

キャンバーやロッカーというのは、スノーボードの板を真横から見た時の形状の違いです。

主流はダブルキャンバーとキャンバー、可変キャンバーです。新作ボードの9割以上はこの3つの形状と言っていいでしょう。

| ターン | オーリー | 逆エッジ | 乗りやすさ | |

|---|---|---|---|---|

| キャンバー | ◎ | ◎ | △ | △ |

| ダブルキャンバー | △ | △ | ◎ | ◎ |

| 可変キャンバー | ○ | ○ | ○ | ○ |

- キャンバーは究極のグリップ力と反発力を有しますが、操作が難しいです。

- ダブルキャンバーはとにかく操作が楽なので初心者にもおすすめです。ただし、グリップ力・反発力が弱いのが難点。

- 可変キャンバーはグリップ・反発力と操作性のバランスが優れた形状です。

それぞれの形状には一長一短があるので、どれがおすすめとは言えません。ご自身のレベルやモチベーションに合わせて選ぶとよいでしょう。

ボードの形状に関しては、以下の記事でさらに詳しく解説してます。

→日本一わかりやすい!スノーボード板の形状や各スペックの特徴を詳しく解説します

カービング・ラントリ用スノーボード板の選び方

続いてはカービング・ラントリボードの選び方について解説します。

- 「板のウエストサイズ+3〜4cm=ブーツの実寸」が購入基準

- サイドカットの数値もチェックしよう

- 柔らかいほうがコントロールしやすい

特にポイントなのが足幅ですね。そもそもカービングの上級者がなんで162とか158とか長い板に乗っているか分かりますか?

カービングは極端に体を倒すので、短い板だと(ウエストも細いので)足先がはみ出ちゃうからなんですよ。

足がはみ出しているとターン時にドラグするので(雪面にブーツやビンディングが当たる現象)減速や転倒の原因になります。

だからカービングの上級者も決して好き好んで長い板を選んでいるわけではなく、結果的に長い板を選ばざるを得ないのです。

それでも足サイズが小さい方ならそれほどドラグを気にする必要はないですが、24cm以上の方はボード幅に注意しなければなりません。

「板のウエストサイズ+3〜4cm=ブーツの実寸」が購入基準

ではドラグを防ぎたい場合、具体的にどのくらいのウエスト幅の板を選べばよいのでしょうか。

まずブランドホームページなどで板のウエストサイズは表示されていると思います。

とはいえウエストは板の一番細い部分のサイズ。実際は、ノーズ・テールに近づくにつれて3〜4cmくらい太くなります。

だから「ウエストサイズ+3〜4cm=ブーツの実寸サイズ」を購入する板の目安にしてください。

例)ウエストサイズ26cmの板+3〜4cm=ブーツの実寸が29〜30cmくらいが目安

たとえば足サイズ27cmの方でしたら、ブーツの実寸が30cmくらいなので、ウエストサイズ26〜27cmくらいの板を購入の基準としてみましょう。

あくまで基準です。実際はブランドによってブーツの実寸は違いますし、セッティング角度によってもはみ出る割合は変わってきます。

よりシビアにサイズを調整したい方は、やはり試乗会に行ったり、ショップに相談するのがベストです。

→スノボ板の横幅からブーツ・バインがはみ出る…ドラグを100%解消する方法教えます

サイドカットの数値もチェックしよう

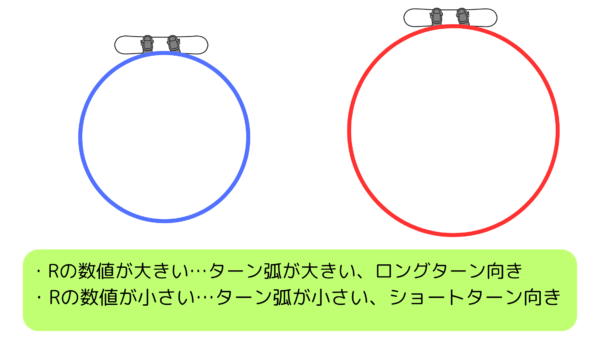

とはいえ「太ければ何でもいい」というわけではありません。実はカービングするうえでもう一つ重要なスペックがあります。それがサイドカットです。

よくサイドカットとかRなんて言いますが、カタログではRADIUSと表現されることが多いです。要は板がどれだけくびれいるかを数字で表したものですね。

7.2mとか8.4mというのはサイドカーブの円周の長さのこと。この数字が小さいほど、小回りが効くボードということになります。

- Rの数値が大きい…ターン弧が大きい、直進安定性が高い

- Rの数値が小さい…ターン弧が小さい、オーリー時にエッジが引っ掛けやすい

セオリーでいえばトリックボードはR値が小さく、カービングボードはR値が大きい傾向にありますね。

サイドカットは男性8〜9m、女性7〜8mくらいがおすすめ

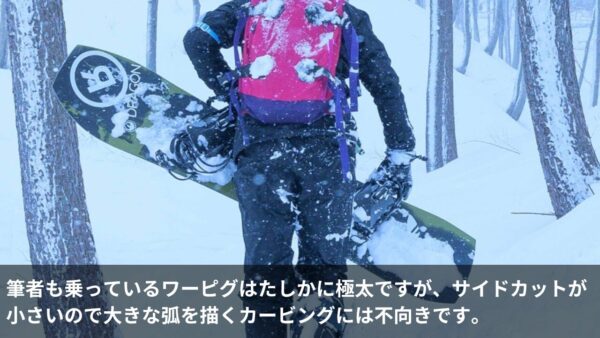

たとえばライドの人気モデル、ワーピグは27cmを超えるワイドボードでありながら、サイドカットが5.9mしかありません。

たしかにトリックや小回りをするうえでは有利ですが、広々としたゲレンデに大きく弧を描くのは難しいです。

だからカービングやラントリを楽しみたいなら、男性で8〜9m、女性7〜8mくらいのサイドカットがおすすめです。

柔らかいほうがコントロールしやすい

基本的にはカービングボードも柔らかいほうがコントロールしやすいです。

なぜなら柔らかいスノーボードはトーションを使った角付けがしやすかったり、キャンバーのアーチをたわませやすいからです。

たしかに柔らかいボードは硬いボードに比べ、高速バタつきやすいなどのデメリットもありますが、それ以上にフレックスを使いやすいメリットのほうがはるかに大きいです。

だから高速カービング志向の方でもミドルフレックスで十分。

逆にハードフレックスはビンディングやブーツもガチガチに硬いもので揃えないといけないです。それこそ毎日滑れるような環境になければ乗りこなすのはとても難しい。

競技志向なら別ですが、気軽で簡単にカービングやラントリを楽しみたければ、柔らかい板をおすすめします。

オールラウンドボードの選び方

ここまでトリックボードとカービングボードの選び方を説明してきましたが、ご理解いただけていればオールラウンドボード選びは超簡単です。

要はトリックボードとカービングボードの中間を選べば良いわけです。

たとえば筆者のようにカービングで滑りつつグラトリや地形でトリックも遊びたいという方は、カービングボードの横幅を若干狭めて短い板をチョイスしましょう。

たしかにドラグはしやすくなりますが、その分トリックは軽快でとても遊びやすくなります。

逆にトリックメインでたまにカービングも滑りたいという方は、極力短くてウエストが幅広の板をチョイスすれば両スタイルバランスよく楽しめると思います。

前振りスタンスならディレクショナル、ダッグスタンスならツインチップ

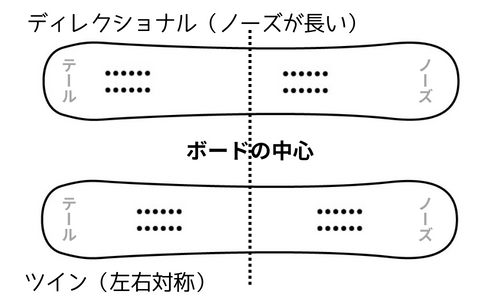

スノーボードにはディレクショナルとツインというボード形状が存在します。

図のように、ボードの中心から左右対称ならツインボード、ノーズ(先頭)が長いならディレクショナルボードとなります。

カービングだとディレクショナルボード、トリックだとツインボードを選ぶ方が多いですね。でも、オールラウンドだとどちらにするか迷うと思います。

一般的に前振りスタンスならディレクショナル、ダッグスタンスならツインというのがボード選びのセオリーです。

だからご自身のスタンスで選ぶと失敗がないと思います。

理由を話すと長くなるので、詳しく知りたい方は別記事を参照ください。

→スノボのセットバックとは→ビンディングを有効エッジの真ん中よりテール側にずらして設置すること

パウダーボードだけは板の選び方がまったく違う!

■パウダーボードの板の長さの目安

| 体重 | ショートファット | 操作性重視 | 浮力重視 |

|---|---|---|---|

| 55kg未満 | 146cm | 148cm | 150cm |

| 55kg〜 | 148cm | 150cm | 152cm |

| 60kg〜 | 150cm | 152cm | 154cm |

| 65kg〜 | 152cm | 154cm | 156cm |

| 70kg〜 | 154cm | 156cm | 158cm |

| 75kg〜 | 156cm | 158cm | 160cm |

| 80kg以上 | 158cm | 160cm | 162cm |

圧雪を滑るという意味では、トリックボードとカービングボード選びにある程度共通点はありましたよね。しかし、パウダーボードだけはまったく選び方が異なります。

そもそも浮力が基準になるので、身長ー20cmなんてまったく関係ないです。

パウダーボード選びのポイントは6つあります。

- メインで滑るエリアを考える

- 板の長さは身長基準ではなく浮力(体重)

- ターン重視ならソフト、スピード重視ならミドルフレックス

- 浮力重視ならロッカー、ターン重視ならキャンバー

- ノーズの形状を選ぶ

- テールの形状を選ぶ

たとえばパウダーボードは先が尖っていたり、テールが割れてたりするじゃないですか。当然これらの形状には意味があります。

だからラウンドボードの延長でパウダーボードを選ぶと、購入後に後悔することになるんです…

パウダーボードの選び方に関しては長くなるので、以下の記事にまとめました。

→メジャーから玄人向けまで!おすすめのパウダーボード30ブランド

元イントラが厳選!スタイル別おすすめの板92選

以下の記事では筆者の友人であるスノボショップ店長やライダー、イントラさんの意見を総合して、

- グラトリにおすすめの板

- カービングにおすすめの板

- ラントリにおすすめの板

- 軽量な板

- オールラウンドに乗れる板

- パウダーにおすすめの板

…等、ジャンル別のおすすめ板をまとめています。

具体的なモデルを検討したい方は以下の記事を参照ください。

→元イントラが厳選!ジャンル別おすすめのスノーボード板92選!

まとめ

同じスノーボードとはいえ、トリック、カービング、パウダー…まったく別スポーツと言っていいくらいです。

だから同じ基準でボードを選ぶこと自体が間違い。まして身長−15〜−20cmなんてなんの根拠もありません。

ぜひ当記事を参考に、自分にピッタリのボードをチョイスいただければと思います。

コメントを残す