こんにちは、20年以上スノーボードやっている元イントラの、らくスノです。

- そもそもスノボのブーツってどうやって履くの?

- 普通のブーツと何が違うんですか?

- ダイヤル(ボア)やクイックシューレスの履き方は?

スノーボードを滑る以前に「どうやってスノボブーツ履けばいいのかわからない」なんて方も多いと思います。

履き方を聞こうにも、レンタルショップの店員さんは忙しくて教えてくれないことも…

当日慌てないためにも、あらかじめブーツの履き方は覚えておきたいですよね。

今回はスノボブーツの履き方を、初心者の方でも分かるようにていねいに解説したいと思います。

この記事を最後まで読めば、誰でもスムーズにスノボブーツを装着することができるようになりますよ。

スノボブーツのひもの結び方は3種類ある

スノボブーツのひもの結び方は3種類あります。

- ボア(ダイヤル式)タイプ

- クイックレースタイプ

- シューレスタイプ

あらかじめどのブーツをレンタルするか把握しておくと、スムーズに履けますよ。

ボア(ダイヤル)タイプ

出典:バートン

今主流になりつつあるのが、ダイヤルを回すだけで素早く簡単に締め上げることができるボア(ダイヤル)タイプ。

ボアタイプの特徴は、ダイヤルを回すだけで簡単に着脱できることです。しかも緩みにくいので、一度締め上げれば1日中快適に滑ることができます。

基本初心者の方はボアタイプがおすすめです。

クイックレースタイプ

出典:バートン

ひもを引っ張るだけで、簡単に締め上げることができるスピードシューレスタイプ。

ボアタイプほどではないですが、かなり脱着も早いです。ただし、ひもが絡まると解くのが面倒…

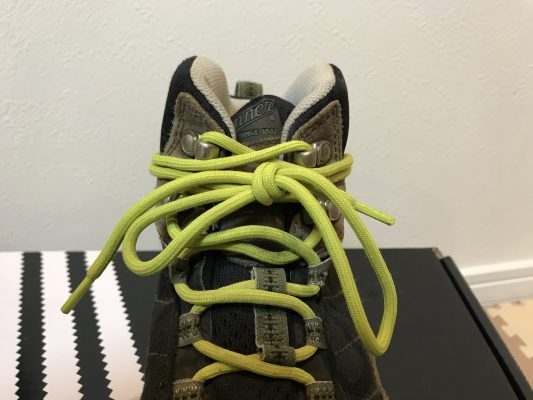

シューレスタイプ

出典:バートン

昔ながらのひもタイプ。締め分けができるので中上級者でも愛用している方が多いですが、力の弱い方には不向きかも…

シューレスタイプは緩みやすいので、とにかくきつく結ぶのがコツです。(履き方のコツは後述)

BOA(ダイヤル式)スノーボードブーツを履く手順

ブーツを履く手順.png)

まずはBOAタイプのスノボブーツを履く手順からお話したいと思います。

- ダイヤルを引っ張ってロックを解除

- タンを緩めて足を入れる

- インナーブーツを締める

- 外側のひもを締める

- 雪止め(パウダーガード)をブーツに被せる

- 外側のすそを被せる

基本的には街着のブーツと一緒ですが、③のインナーブーツと⑤のパウダーガードは間違えやすいので注意が必要です。

ダイヤルを引っ張ってロックを解除

まずブーツをレンタルしたら、ひもを緩めてください。

ボアタイプの場合は、前方についてるダイヤルを引っ張ると、ロックが解除されヒモが緩みます。

※逆にダイヤルボタンを押すとロックされます。

タンを緩めて足を入れる

ひもを緩めただけだと不十分なので、タン(すねが当たる部分)も緩めておきましょう。

タンを緩めることで足が入れやすくなります。

また、パンツのすそは最後にブーツへ被せるので、あらかじめまくっておきましょう。雪止め(パウダーガード)はブーツの上から被せて使うものです。ブーツにINしてはいけません。

インナーブーツを締める

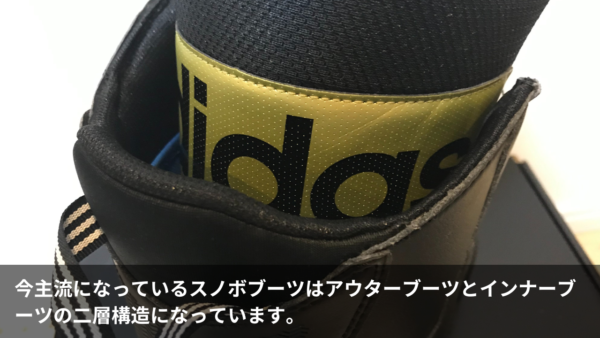

最近のスノボブーツは二重構造になっていて、外側のアウターブーツのなかにインナーブーツが入ってます。

まず内側のインナーブーツから締めていきましょう。

インナーブーツは、ひもを引っ張るタイプや、マジックテープで締めるタイプなどがあります。いずれにしろ強く締める必要はありません。

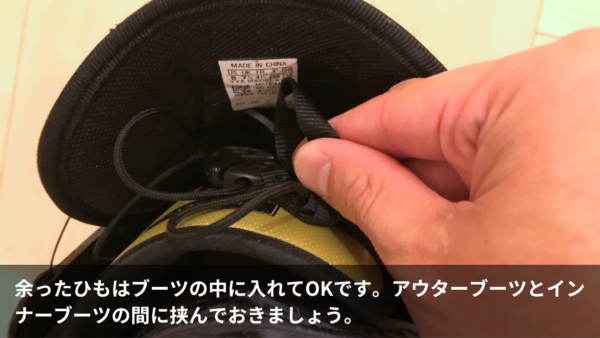

ひもタイプの場合、軽く引っ張ったら、余ったひもはブーツのタンの部分に挟んでおきます。

外側のひもを締める

続いて外側のアウターブーツのひもを締めます。

ボアタイプの場合はボタンを押すとダイヤルが引っ込みますので、あとは回すだけ。

足が痺れない程度にきつく締めてください。多少キツく締めても、滑っているうちに緩みますので安心してください。

履いている途中にかかとをトントンすると足が奥まで入るので、つま先がブーツに当たりにくくなります。

外側のスソを被せて完成!

最後に外側のスソを被せて完成です。パンツのすそにはファスナーが付いているので、かかとで踏まない程度に調整しましょう。

クイックレースタイプのブーツの履き方

クイックレースの場合も基本はダイヤルタイプと一緒です。タンを緩めて足を入れたら、左右のひもを上に引っ張ってください。

上に引っ張ると自然にロックされますので、余ったひもをクルクル巻いてブーツ横についているポケットに入れます。

クイックレーシングのロック解除方法

クイックレーシングの場合は、ブーツの横にあるロックを解除します。ひもを横にするとロックが解除されますよ。

シューレスタイプのブーツの履き方!解けないひもの結び方

シューレスタイプの履き方も、基本はBOAやスピードレースと一緒です。だだし、シューレスタイプは結び目がほどけやすい。

なんとなく想像できると思いますが、スノーボード中ひもが外れると危ないんですよ。

それにブーツがしっかり締まっていないと、上達の妨げにもなります。そこでおすすめなのが、ダブル蝶結び!

まず、ひもを締め上げる際は、横ではなく上に引っ張るようにします。こうすることによって、よりキツく締め上げることができるのです。

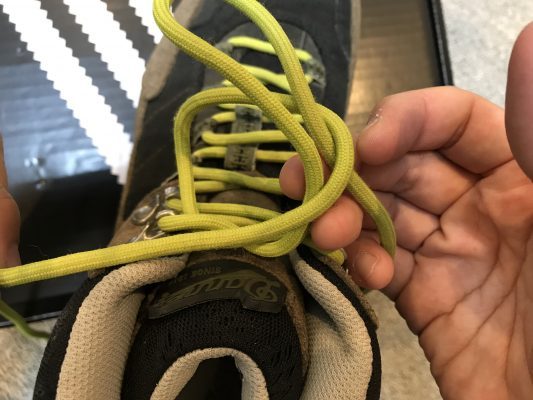

ひもを締め上げたら、左右のひもを交差させます。ここまでは普通の蝶結びといっしょ。

ここでさらに、二回交差させて結ぶと、よりほつれにくくなります。

さぁここからダブル蝶結び発動です。

ひもを一回りさせるまでは、普通の蝶結びといっしょ。通常だとここで真ん中の輪にひもを通すと思いますが…

ダブル蝶結びは、さらにもう一回りさせます。

あとは、普通の蝶結びと同じ、二つの輪の中にひもを通すだけ。

キツく締め上げたら、ダブル蝶結びの完成です!

ちなみに、外す時も蝶結びと一緒、ひもを引っ張れば簡単に外れます。

私は現役時代この結び方でジャンプ台など飛んでましたが、どれだけ激しく動いても外れたことはありません。

余ったひもは足首に巻き付けたり結び目に挟む

ひもが余る場合は、足首部分に一周巻きつけたり…

さらにもう一回結んだり…

ひもが交差した部分に挟んだりして調整します。その上からパウダーガードをかぶせれば完璧です!

スノーボードブーツ簡単なぬぎ方のコツ

スノーボードやったことない方は「普通に脱げば(笑)」と思うかもしれませんが、実はきつく締めるとなかなか脱げなかったりするんですよね。

特に足首部分が引っかかって、ブーツが脱げなくなる。そんなときの簡単に脱げるコツをお伝えします。

まずはロックを外して、アウター・インナーブーツのタン部分を押し出すように倒してください。

壊れないので思いっきり倒しちゃって大丈夫です。

このときタンを左右にグリグリ揺らすと、さらに足首のひもが緩みやすくなります。あとは足を引っ張るだけで簡単に脱げますよ。

ブーツをフィッティングする時に注意すること

ナイキとアディダスで同じサイズのシューズを買ったのに、「ナイキの方がキツかった」とか「履き心地が違う」なんてことありますよね。スノーボードブーツも一緒。

ブランドもしくはモデルごとに、実際のサイズや履き心地は異なります。もしお店でフィッティングする際は、以下を順番にチェックしてみましょう。

- つま先は当たってないか

- 緩過ぎないか、キツ過ぎないか

- かかとは浮かないか

ただし、フィット感に正解はありません。なぜなら緩めが好きな人もいれば、キツめが好きな人もいるからです。

足が痛く無い範囲であれば、ご自身のフィット感で選んで問題ありません。

足が痛いときの対処法

「滑走時に足が痛む…」なんて方も多いのではないでしょうか。

まず靴擦れに関しては、患部に絆創膏を貼ることでだいたいは改善します。

圧迫による痛みは、厚手の靴下に変えることで、患部へのクッションとなり、かなり痛みが改善することがあります。

またインソールを変えると、隙間が埋まりブーツ内部で足が動きづらくなるので、痛みが低減されます。

レンタルであれば、ブーツごと交換してもらうのも一つの方法ですね。ワンサイズを変えるだけで痛みが改善されることも多いですよ。

試着できなくても失敗しない!ネットでのスノボブーツ購入方法

スノボブーツの購入を検討しているけど「地方に住んでいるから試着出来ない」とか「近くのショップに欲しいブランドの販売がない」なんて方もいますよね。

では、できる限り失敗しないインターネットでの購入方法をお教えします。

- 自分の足のサイズをメジャーで正確に測る

- 足のサイズ+1cm~1.5cmをブーツサイズの基準にする

- 扁平や幅広の足だと思ったら、日本のブランドかアジアンフィットモデルを選ぶ

ここまでやれば、まず大きく失敗することはないと思いますよ!

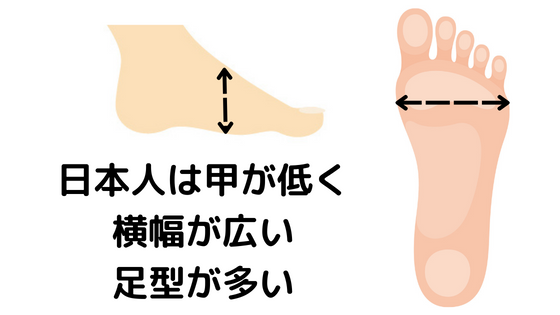

日本人は甲低幅広の足型が多い

「同じ靴サイズの友達もそのモデルのブーツ履いてるし…」

たとえ同じ靴サイズでも、人によって甲高だったり扁平だったりしますよね。特に海外ブランドは甲高幅狭に作られているので、人によってはまったく合わないこともあります。

ボードやビンディングと違い、評判の良いブーツが自分にとってベストな選択肢とは限りません。

例えば「コンバースオールスターはきつくて履けない」など扁平足気味だと思う方は、日本のブランドかアジアンフィットモデルを選ぶと良いでしょう。

元イントラが厳選!ジャンル別おすすめのスノボブーツ

| ブランド/モデル | 定価 | フレックス |

|---|---|---|

| ディーラックス/DNA PRO | 53,900円(税込) | ミドル |

| ディーラックス/ID LITE | 41,800円(税込) | ミドルソフト |

| バートン/ION | 84,700円(税込) | ハード |

| ノースウェーブ/EDGE | 47,300円(税込) | ソフト |

| サーティーツー/LASHED | 53,900円(税込) | ミドルソフト |

| フラックス/GT | 52,800円(税込) | ソフト |

| サロモン/LAUNCH SJ | 55,500円(税込) | ミドル |

| バートン/RULER | 51,700円(税込) | ミドル |

| バートン/MOTO | 34,100円(税込) | ソフト |

| ヘッド/LEGACY | 42,900円(税込) | ソフト |

私はプロライダー、ショップ店長、A級インストラクターなど、業界トップの知人・友人がたくさんおります。

そんなトッププレイヤーの評判を元に、独自調査で得点を付けランキング化してみました。

さらに記事内では、スノボブーツの選び方のコツについても解説してます。

以下の記事を最後まで読めば、あなたにピッタリのスノーボードブーツを知ることができますよ!

→【最新版】プロライダーやショップ店長に聞いた!グラトリにおすすめのブーツ10選

→スノーボードバックカントリー・フリーライドにおすすめのブーツ9選

元イントラが教える!正しいビンディングのつけ方

「トゥーストラップは足の甲?つま先どっち?」

「リーシュコードってどうやって付けるの?」

ブーツの履き方を覚えたのはいいけど、ビンディングの装着も疑問だらけですよね。

以下の記事ではビンディング装着に関する疑問をすべて解決します。気になる方は合わせてチェックしてみてください。

→スノボのバインディング装着方法→トゥストラップは甲・つま先どちらでもOK

まとめ

マンツーマンで教えてくれる人がいればいいんですが、未経験の方が複数いたら教えるほうも大変です。

また、初めてのスノーボードはアウェーな気持ちになるので、事前に履き方を知っておくだけでも少し気が楽になりますよ。

■スノボブーツを履く手順

- ひもを緩める

- タンを緩めて足を入れる

- インナーブーツを締める

- 外側のひもを締める

- 雪止め(パウダーガード)をブーツに被せる

- 外側のすそを被せる

なんとなくでもいいので、上記の履き方の手順を覚えておきましょう。

コメントを残す